4月9日から4月11日にかけて、奈良、大阪へ花見旅行へ出かけて来ました。

初日は、日本さくら各所100選のひとつ大和郡山市の郡山城跡、国宝の薬師寺 東塔へ、

二日目は、千本桜で有名な吉野へ、

そして、

三日目は、大阪の大川沿いの桜を堪能してきました。

初日の朝、広島始発の新幹線で、大阪へ向かいました。

大阪駅で環状線に乗り換えて、鶴橋まで行って、

近鉄奈良線で奈良へ向かう予定でしたが、

乗務員の体調不良で環状線が動いていません。

その時の環状線のプラットフォームの様子です。

電車が来ないのに、

フォームへ下り続ける通勤客を見て、怖くなりました。

大坂メトロで振替輸送中と言う事でしたので、

大阪メトロで鶴橋へ向かう事にします。

大坂メトロ御堂筋線の梅田駅へ向かう前に

大阪駅中央北口から外へ出てみます。

目の前は、グランフロント大坂です。

地上へ下りると、うめきた広場があり、

その西側に、うめきた SHIP HALLが

あります。

大阪メトロ御堂筋線の梅田駅です。

大阪メトロも、大混雑中です。

場内アナウンスによると、

強風の為、運行をストップしていました。

仕方がないので、

どこかで暇つぶししようと

改札を出たところで、

運行再開のアナウンスが流れました。

と言う事で、

大阪メトロを御堂筋線から

千日前線と乗り継ぎながら、

鶴橋へ到着です。

千日前線の鶴橋を出て、

鶴橋商店街を歩いてみます。

8時過ぎと言う早い時間帯ですが、

既に開いている店があったりで、

ディープ感たっぷりです。

今度、来る機会があれば、

鶴橋をゆっくり散策し、飲食したいと

思ってしまいました。

近鉄奈良線で、大和西大寺へ、

近鉄橿原線で近鉄郡山駅へ向かいます。

■郡山城跡

近鉄郡山駅で下りて、すぐの所にあった大和郡山市まちなか案内です。

駅の北に位置する郡山城跡へ向かいます。

途中、大和郡山市役所があります。

その大和郡山市役所の南西角に見える石垣は、

柳御門跡です。

柳御門は、三ノ丸へ南から入る虎口となっており、

郡山城の大手にあたります。

大和郡山市役所に対して、道を挟んで西側に

三ノ丸緑地があります。

公園内の桜も、早朝の強風の影響か、

散り始めています。

三ノ丸緑地です。

三ノ丸緑地の中を北へ向け歩いて行く途中に

近鉄橿原線の電車がやって来ました。

生垣の向こうに電車の屋根が見えます。

三ノ丸緑地の北の端から、南を見たところ。

中央の鉄塔は、

NTT西日本 大和郡山ビルの鉄塔です。

三ノ丸緑地の北の端で、近鉄橿原線を

西へ渡ります。

渡ろうとした時、

ちょうど、橿原神宮前行きの電車が

やってきました。

この近鉄橿原線の西側に、

郡山城の中堀にあたる五軒屋敷池があります。

近鉄橿原線の踏切を西へ渡ると、

鉄御門跡へ向かう坂道になってます。

この坂道は中堀に架かる土橋にあたり、

土橋の北側を五軒屋敷池、南側は蓮池と

呼ばれています。

その土橋から北側、五軒屋敷池を見たところ。

五軒屋敷池の東側、三ノ丸には、

郡山藩家老屋敷が建ち並び、

五軒屋敷と呼ばれていました。

鉄御門跡です。

鉄御門跡から二ノ丸跡へ入って行きます。

鉄御門跡を入って進むと、内堀の南東角へ出ます。

左側は、毘沙門曲輪の石垣です。

その石垣の東側から南側へ

内堀が回り込んでいます。

東側の内堀の突き当りは、常盤曲輪で、

その常盤曲輪の南東隅に位置する

追手東隅櫓が見えます。

内堀の南東角から、少し東へ回り込んで、

常盤曲輪方向を見ると、

追手南櫓、追手門にあたる梅林門が見えます。

その内堀は、毘沙門曲輪の東側から南側へ

回り込んでいます。

毘沙門曲輪の南側の内堀です。

内堀の突き当たりは、

二ノ丸から天守曲輪に渡る土橋の竹林橋です。

南側の内堀に沿って、竹林橋へ向け、

坂道を上って行きます。

内堀の南側は、二ノ丸跡ですが、

現在は郡山高校となっており、その門の近くに、

二ノ丸表門跡の標石がたってます。

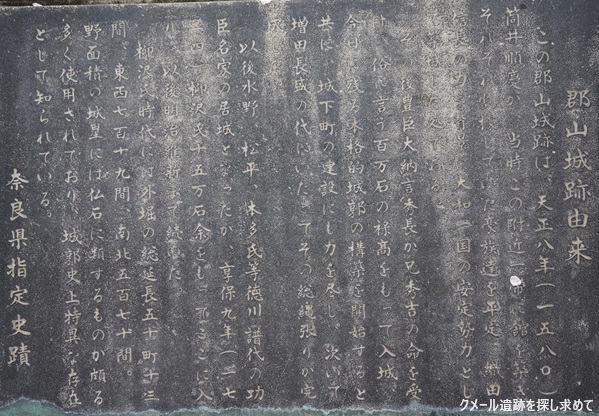

内堀に沿って、竹林橋へ向け進んで行くと、 途中、郡山城址由来の石碑がたってます。

筒井順慶は、織田信長の力を背景とし、当時この付近一帯に群雄割拠していた豪族達を平定し、

天正8年(1580)に郡山城へ入城し、更に築城を開始しました。

その後、天正十三年(1585)に豊臣秀長が、兄である豊臣秀吉の命を受け、

百万石の禄高をもって入城し、本格的な城郭の構築を行うと共に、城下町の建設に尽力します。

そして、増田長盛の代に総縄張りが完成しますが、

慶長5年(1600)の関ケ原の戦いで西軍が敗北し、郡山城は廃城となります。

大坂の陣の後、徳川譜代の水野氏、続いて、松平氏によって、荒れ果てた郡山城の修築が行われ、

その後、本多氏が、そして、享保9年(1724)に柳澤氏が城主となり、明治維新まで続きます。

内堀に沿って、竹林橋へ向け進んで行くと、北側に、

天守曲輪を囲う内堀に架かる

赤い高欄の極楽橋が見えます。

内堀を天守曲輪に渡る土橋の竹林橋です。

竹林橋を渡った先の左右の石垣は、

竹林門跡です。

竹林橋を渡りながら、

竹林橋の西へ続く内堀を見たところ。

右側に天守曲輪の石垣が見えます。

竹林橋を渡り、竹林門を抜けたすぐ右側に

小さな門があり、その門を抜けると

二重多聞櫓跡があります。

その小さな門を抜けると、

内堀に架かる土橋の上に

二重多聞櫓がありました。

その二重多聞櫓跡の土橋を渡りながら、北を見たところ。

右が毘沙門曲輪で、左が天守曲輪です。

この土橋は、毘沙門曲輪と天守曲輪を結んでいます。

二重多聞櫓跡の土橋から

北側の内堀を見たところ。

中央の赤い高欄の橋は、極楽橋です。

二重多聞櫓跡の土橋を渡って、

毘沙門曲輪を極楽橋に向けて進みます。

極楽橋の袂にある毘沙門曲輪の広場の南側に

旧柳澤邸を移築した柳澤文庫があります。

柳澤文庫では、

旧大名家の柳澤家に伝わる古文書などの資料が

公開されています。

その柳澤文庫の横の掲示板に貼り出されていた「郡山城絵図の世界」です。

そして、極楽橋を正面、東側から見たところ。

極楽橋を、天守曲輪に向け渡りながら、

極楽橋の南側、内堀を見たところ。

右が天守曲輪で、左が毘沙門曲輪です。

極楽橋の北側、内堀を見たところ。

左が天守曲輪で、右が毘沙門曲輪です。

極楽橋を天守曲輪へ渡り、

極楽橋をふり返って見たところ。

極楽橋を天守曲輪へ渡ったところにある

両側の石垣は、白沢門と呼ばれる櫓門の

櫓台です。

極楽橋を渡り、天守曲輪の中を北向けて進むと、

柳澤神社があります。

その柳澤神社の拝殿を、

南正面から見たところ。

祭神は、柳澤藩の開祖の柳澤吉保です。

柳澤吉保は、

徳川五代将軍、綱吉の側用人として仕え、

柳澤家中興の祖と称えられており、

柳澤神社は、旧藩士によって、

明治13年(1880)に創建されています。

柳澤神社の拝殿を南西から見たところ。

拝殿の奥、北側に、本殿があります。

右が柳澤神社の拝殿、中央が本殿、

その左横に御神木がたってます。

南東から、柳澤神社の本殿を見たところ。

天守曲輪の東側の石垣の上から南に

先ほど渡って来た極楽橋を見たところ。

左側は、毘沙門曲輪で、柳澤文庫も見えます。

天守曲輪の東側の石垣の上から

北東を見たところ。

毘沙門曲輪の北に位置する常盤曲輪です。

そして、

天守曲輪の北側、柳澤神社の北に位置する

天守台を見たところ。

天守台の南側には、

天守台より一段低い付櫓台があります。

中央の石碑は、郡山藩第六代藩主で、

かつ、最後の藩主の柳澤保伸の

郷土の繁栄に貢献した功績を称える頌徳碑です。

柳澤保伸は、引化3年(1846)に生まれ、

わずか3才で家督を継ぎ、

藩主として明治維新を迎えます。

廃藩置県後は、職を失った旧藩士の救済を含め、

産業の発展や、教育の振興に力を入れ、

明治20年(1887)に柳澤養魚研究所の設立、

明治26年に郡山紡績の創立、

その他、現郡山高校の旧制中学校への寄付等を

行っています。

その頌徳碑の横にあった郡山城天守台の歴史、構造の説明です。

また、郡山城天守台の説明の横の地面には、陶板に描かれた和州郡山城絵図が埋め込まれています。

この和州郡山城絵図は、幕府の命により、正保年間(1644-47)に作成されたもので、

江戸時代前期、本多政勝が藩主だった頃の城の縄張りが描かれています。

天守台の南東に埋門跡があります。

その埋門跡の石標の辺りから、内堀越しに、

北東を見たところ。

右側の桜のある一角が、常盤曲輪で、

左の桜の辺りは、玄武曲輪です。

天守台の下を北に向け進みながら、

東を見たところ。

内堀の向こう側、赤い生垣の

右側は毘沙門曲輪で、左側が常盤曲輪です。

天守台の北東から、天守台を見上げたところ。

天守台への階段を上って行くと、

まず、天守台の南に位置し、

天守台より一段低い付櫓台へ出ます。

その付櫓台から東を見たところ。

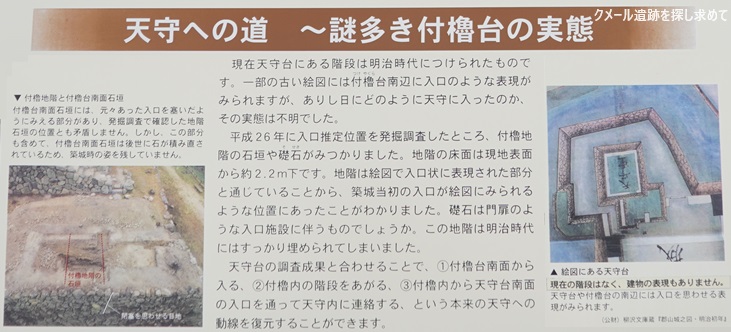

その付櫓台にあった「天守への道~謎多き付櫓台の実態」の説明です。

現在の天守台にある階段は、明治時代に設置されたもので、

当時、どのように天守へ入ったのか謎でした。

発掘調査の結果、かつて、付櫓台の南面に入口があり、

付櫓内の階段を上って、天守台南面の入口から天守へ入っていた事がわかりました。

付櫓台の上、南東から天守台を見たところ。

今見えている天守台へ上がる階段は

明治時代に設定されたもので、

当時は、付櫓内に階段があったようです。

天守台に上がり、

天守台の南西の角から天守台の上を見たところ。

天守台の東側半分は、

一段高い展望デッキが設置されています。

天守台から南西を見たところ。

天守曲輪の西側も内堀で囲われているのが、

わかります。

天守台から西を見たところ。

天守台の上には、

西側の風景の案内写真があります。

その風景案内写真に法隆寺があったので、

探しましたが、見つけられませんでした。

北西を見たところ。

内堀の向こうに、花壇が整備されています。

右側の大きな建物は、天理教 郡山大教会です。

北東を見たところ。

内堀の向こう側、

右が常盤曲輪で、左が玄武曲輪です。

東を見たところ。

中央、左よりの建物は、城址会館です。

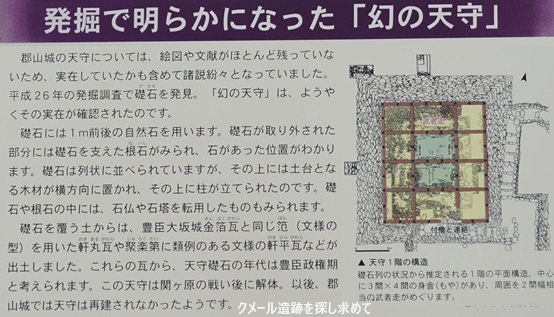

天守台にあった「幻の天守」の説明です。

郡山城の天守について、絵図や文献が残ってなく、実在していたかも含めて謎でしたが、

発掘調査の結果、実在が確認されました。

天守礎石の年代は、豊臣政権期であり、関ケ原の戦いでの敗戦後、天守は解体され、

以後、天守は再建されなかったと考えられています。

天守台の東側には、

北東の風景の案内写真があります。

案内写真を参考に、北東を見ると

ゴルフ練習場の緑のネットの陰になってますが、

東大寺が見えます。

中央は、大和郡山市清掃センターの煙突です。

視線を右に移していくと、

大和郡山市清掃センターの煙突の右側、山肌に

東大寺の二月堂の屋根が見えます。

その手前には、興福寺の五重塔も見えます。

更に視線を右に移していくと、

山焼きで有名な若草山が

見えます。

北、少し東よりを見ると、

薬師寺の東塔、西塔、そして、金堂が見えます。

薬師寺東塔のすぐ右側、遠方に第一次大極殿、

その右側に第一次大居殿院南門の

大極門が見えます。

そして、そのすぐ右隣りには、

第一次大居殿院東楼の復元整備工事中の

覆屋が見えます。

南東を見たところ。

天守台の下に付櫓台が見えます。

右端に、柳澤神社の本殿が見えます。

西を見たところ。

天守台の上面は、

展望の為の整備がされていますが、

一部、発掘調査で発見された礎石を

見る事ができます。

天守台の階段を下ります。

天守台を下りて、天守台の北側に回ると、

さかさ地蔵があります。

そのさかさ地蔵の説明です。

郡山城は、

石材が乏しい地域で、

築城を急いだ為、

寺院の礎石、石塔、石仏、等の

転用石材が多数使用されて

います。

さかさ地蔵も、

石垣の築石として、

頭部を奥にうつむきに

積まれており、

さかさ地蔵と呼ばれて

います。

そのさかさ地蔵です。

角度を変えて見たところ。

天守台を北から西へ回り、

内堀の向こう岸で咲く桜を見たところ。

天守曲輪の西側の内堀と、対岸の桜です。

左端は、天守の付櫓台で、

その右、南側が柳澤神社です。

柳澤神社の拝殿前から、

参道を入口に向けて進むと、

入口に柳澤神社の御由緒の立札が立ってます。

祭神は、柳澤美濃守吉保です。

柳澤吉保は、元禄元年一万石を与えられ、

徳川五代将軍綱吉の側用人になります。

そして、元禄七年には、

武蔵国川越城主となって大老格になります。

そして、宝永元年には、甲斐国甲府城主となり、

十五万石を与えられ、仁政を施しました。

柳澤神社から極楽橋を渡って毘沙門曲輪へ入り、

北に位置する常盤曲輪へ向かいます。

その途中にあった両面石仏です。

郡山城本丸石垣より出土したもので、

奈良などの寺院から石垣の転用材として

運ばれたとされてます。

この面には、

十王の一人、泰山府君の坐像が彫られ、

向かって左側に金棒を持つ鬼、

右に従者が配置されています。

その裏面には、蓮台に乗った地蔵立像で、その左右に十王が

配置されています。

地蔵は右手に錫杖を、左掌に宝珠を持っています。

亡者は泰山府君の前で生前の罪を暴かれますが、

一方で地蔵菩薩によって地獄の責め苦から救われます。

堕地獄の恐怖と、そこからの救済が表現されています。

毘沙門曲輪から常盤曲輪へ入ります。

赤い葉の生垣が、

かつての毘沙門曲輪と常盤曲輪の

仕切塀の位置です。

常盤曲輪の西の石垣の上から、

内堀を隔てて西側に位置する

天守曲輪を見たところ。

内堀越しに、天守曲輪の上の天守台を見たところ。

常盤曲輪の西の石垣の上から、

内堀を隔てて西側の天守曲輪を見たところ。

右端は天守台で、

中央辺りに柳澤神社の本殿が見えます。

常盤曲輪にあった

「郡山城 本丸と天守台」の説明です。

常盤曲輪の東側には、城址会館があります。

この城址会館は、

明治41年に日露戦争の戦勝を記念して、

県立戦捷記念図書館として、奈良公園に建立され、

大正12年に県立奈良図書館への改称を経て、

図書館として使用されてきました。

しかし、新たに県立図書館が建設された為、

建物を現在地へ移築し、

昭和45年から大和郡山市民会館として利用され、

現在は城址会館となってます。

城址会館の前から、

追手門にあたる梅林門へ向かいます。

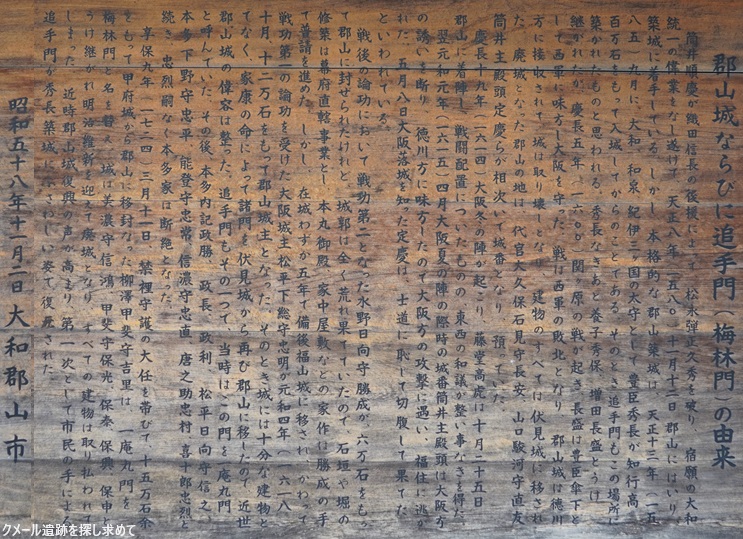

梅林門です。

天正13年(1585)に

豊臣秀長が入場した際に築かれました。

慶長5年(1600)の関ケ原の戦いで西軍は敗れ、

郡山城は廃城となりました。

そして、建物は全て伏見城へ移されましたが、

大坂の陣の後、家康の命で、諸門は郡山城へ

移し返されました。

しかし、明治維新を迎えて廃城となり、

明治6年に取り壊されましたが、

昭和55年(1980)に築城400年を記念し

再建されています。

その梅林門を出て、

梅林門をふり返って見たところ。

梅林門を出たところにあった「郡山城ならびに追手門(梅林門)の由来」の説明です。

梅林門を出ると、

毘沙門曲輪を囲う内堀があります。

梅林門を出て、東へ進みながら、

追手東隅櫓を見上げたところ。

「県指定史跡 郡山城跡」の説明です。

そして、内堀に沿って南に歩きながら

追手向櫓を見上げたところ。

右側の建物は、梅林門です。

内堀越しに

追手向櫓と梅林門を見たところ。

内堀に沿って、南へ歩いて行くと、

朝通った鉄御門に出ます。

鉄御門を過ぎ、東に折れると、

中堀の五軒屋敷堀があります。

五軒屋敷堀の東側を、近鉄橿原線が通っていて、

ちょうど電車がやって来ました。

近鉄橿原線の踏切を渡って南側に、三ノ丸緑地があります。

その三ノ丸緑地にあった郡山城跡案内絵図です。

次は、金魚の養殖を見に行きます。

■金魚の養殖(郡山金魚資料館)

大和郡山は、日本有数の金魚の生産地で

知られています。

近鉄郡山駅の南に広がる

金魚養殖池の中を歩き、

郡山金魚資料館へ向かいます。

近鉄郡山駅前を過ぎて、南へ向かい、

途中、西へ、近鉄橿原線の線路を越えて進むと、

金魚の養殖池が見えてきます。

養殖池の上には、鳥除けのネットでしょうか?

ネットが張られています。

ため池もありました。

その池の向こうの小山は、

新木山古墳と呼ばれる前方後円墳です。

郡山金魚資料館への道が正しいのか

不安を覚えながら、

金魚養殖池の中の道を進みます。

郡山金魚資料館の場所を尋ねたくても

人もいない状態でしたが、

偶然、観光客らしき人に出会って、

教えて貰って、やっと到着しました。

建物には、「金魚のふるさと やまと錦魚園」と

書かれています。

勝手に見て周っていいのか?

写真を撮っていいのか?

確認して、見て周ります。

たくさんの水槽が並んでいます。

建物の屋根の上に、

「泳ぐ図鑑 郡山金魚資料館」の

看板が出てました。

江戸時代から現代に至るまでの

金魚養殖に関する古書や錦絵、民俗資料等が

展示されています。

この金魚は、「らんちゅう」と言う品種で、10,000円します。

特徴:

・背びれが無い

・丸みを帯びた背成り

・短い尾びれ

・頭部の肉瘤、目の下のふんたんの発達

「頂天眼」と言う品種です。

特徴:

・上向きの目

・背びれの無い長細い身体

・泳ぎが苦手

「頂天眼」です。

上向きの目が愛くるしいです。

この金魚は、「桜錦」です。

その「桜錦」です。

桜錦は、「らんちゅう」と「江戸錦」と言う品種を

交配させて生まれた金魚です。

いろいろな種類の金魚がいます。

金魚は、約2000年前、

中国の南部で野生のフナの中から

突然変異した赤色のフナが発見されました。

これを原種として選別淘汰の末、

今日の金魚となったと言う事です。

日本へは、

室町時代の中頃、文亀2年(1502)、

中国から渡来したと言われています。

そして、大和郡山における金魚養殖の由来は、

享保9年(1724)、柳澤吉里の甲斐国甲府藩からの

転封の際に、金魚の養殖が持ち込まれました。

江戸の幕末の頃には、

藩に仕える武士の副業となり、

第6代藩主、柳澤保伸の支援もあり、

金魚の養殖が盛んになりました。

明治維新後は、

金魚の養殖は農家にも広まり、

現在に至ってます。

これは、お祭り等で馴染み深い和金でしょうか?

無数にいます。

郡山金魚資料館を出て、

金魚養殖池の中の道を、

近鉄郡山駅へ戻ります。

近鉄郡山駅へ戻る途中に寄った

杉屋菓舗です。

朝、肉まんを食べて以降、

何も食べずに歩き回っていたので、

かしわ餅と、草もちを買いました。

この中に、かしわ餅と、草もちが入ってます。

かしわ餅と、草もちです。

歩き回って疲れた時には、

ピッタリでした。

■薬師寺 東塔

近鉄郡山駅から、北へ二つ目の西ノ京駅で下りて、薬師寺へ向かいます。

薬師寺は、2019年に訪問した事がありますが、

その時は、国宝の東塔は、解体修理中で、塔としての全体の姿を見た事が無く、心残りでした。

よって、今回、解体修理後の姿を確認したいと思い、再訪しました。

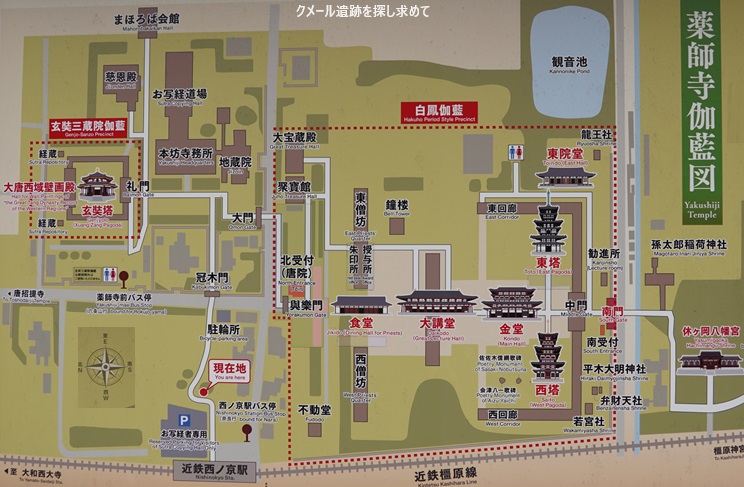

西ノ京駅を出て、東へ進んで行くと、薬師寺伽藍図があります。

そして、唐招提寺と薬師寺を南北に結ぶ道へ出て、

南へ進むと、與樂門(よらくもん)があります

與樂門を入って拝観受付を済まし、南へ進むと

突き当りに食堂があります。

左が食堂で、その食堂の右側の地面に、

十字廊の跡がピンク色で識別できるように

なっています。

そのピンク色の十字の上を東の端まで歩いて、

十字廊跡をふり返って見たところ。

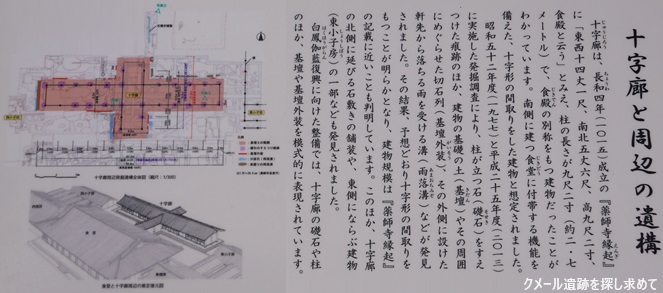

「十字廊と周辺の遺構」の説明です。

十字廊は、長和4年(1015)成立の「薬師寺縁起」に記載があり、

発掘調査の結果、柱が立つ礎石、建物の基壇、その周囲にめぐらせた切石列(基壇外装)、

雨落溝、等が見つかっています。

十字廊跡を過ぎて、東へ進んで行くと、

礎石、等の遺構で見つかった石が

並べられた一角があります。

食堂の東へ位置する東僧坊の東の端を南へ回って、

白鷗伽藍の内側を見たところ。

中央右よりの目の前に鐘楼があり、

その向こう右側に大講堂が見えます。

左側の建物は、金堂です。

その金堂の左に目を移せば、

国宝の東塔があります。

国宝の東塔です。

北東から見たところ。

一見、六層に見えますが、実際は三層です。

各層の主たる屋根の下に、

裳階(もこし)と呼ぶ小さな飾り屋根を設ける事で、

風雨からも外壁を守っています。

鐘楼の横を南へ進み、

南東から食堂を見たところ。

中央が食堂で、

その両側、左に西僧坊、右に東僧坊が

続いてます。

右端は鐘楼です。

左端には、大講堂が見えます。

大講堂の東側から、

薬師寺の中心を成す伽藍へ入って行きます。

大講堂を、東、少し南よりから見たところ。

大講堂から、伽藍を囲う回廊が続いてますが、

途切れてます。

東塔を、北側から見たところ。

北から、東塔と金堂を見たところ。

北東から、西塔を見たところ。

左端は金堂です。

北西から東塔を見たところ。

右端は、金堂です。

東塔の向こうには、回廊が見え、

回廊の向こうには、東院堂の屋根が見えます。

金堂を北から見たところ。

金堂の向こう、両側に東塔、西搭が見えます。

金堂は、二階建てで、

一階、二階の各層に

裳階が設置されています。

薬師寺の塔堂は、

各層に裳階がついた壮麗な姿をしている事から、

「龍宮造り」と称されています。

右側に東塔、その左側に

東回廊が見えます。

かつて、この回廊は、大講堂へ続いていましたが、

現時点は途切れています。

金堂の東側の横、北西から東搭を見たところ。

大小の屋根が織り成すリズミカルな建築美を見た

米国の美術史家、アーネスト・フェノロサは、

「凍れる音楽」と評しています。

金堂の前、北東から西搭を見たところ。

金堂の前、北西から東搭を見たところ。

薬師寺は、天武天皇9年(680)に天武天皇によって、

後に持統天皇となった皇后の病気平癒を祈り発願され、

飛鳥の地に建立されます。

その後、和銅3年(710)の元明天皇による平城京への遷都に伴って、

薬師寺は現在の地に遷ります。

以降、幾多の火災や地震、台風によって、多くのお堂が失われる中、

東塔のみが、唯一現存しています。

南正面から、金堂を見たところ。

金堂は、薬師寺の中心のお堂で、

国宝の薬師三尊像が本尊として

祀られています。

東塔を西から見たところ。

東塔は、創建当初から唯一残る建造物ですが、

平成21年(2009)より令和3年(1921)の間、約10年をかけて

全面解体修理工事が行われています。

その際に、私も東塔一文字写経瓦の寄進をさせて頂いてます。

東塔の西面の前にあった

「東塔縁起」です。

解体修理工事の際に

心柱の最頂部より、

仏舎利が発見され、

再び同所へ戻すに際し

五重の入れ子式の

新たな舎利容器が

誂えられ奉安されて

います。

西塔を北から見たところ。

西塔です。

薬師寺は、日本で初めて東西に二つの搭を建立した

双搭式伽藍です。

東塔は、創建当初から残ってますが、

西塔は享禄の兵火(1528)で焼失してしまいます。

そして、昭和56年(1981)に再建されており、

創建当初と同じく鮮やかな青丹の色と金色の飾り金具に

彩られています。

右端が西搭で、左端が金堂です。

その間、桜の木の下、左側に中門が見えます。

南回廊に向け進みながら、東塔を見たところ。

南回廊の下から、

右に東塔、左に金堂を見たところ。

薬師寺の伽藍の中に入る中門です。

中門を外に出て、中門をふり返って見たところ。

中門から左右に、

薬師寺の中心となる伽藍を囲う

回廊が伸びています。

中門の入口の左右には、発掘調査の結果、

裸形の仁王像ではなく、武装した二天王像が

たっていた事がわかってます。

よって、二天王像が復元されています。

中門を出て、

伽藍の東へ位置する東院堂へ向かいながら

回廊越しに、東塔、及び、西塔を見たところ。

更にその向こうには

金堂の屋根も見る事ができます。

薬師寺の伽藍配置は、南北を結ぶ線上に、

南大門、中門、金堂、大講堂と並び、

中門から左右に伸びる回廊が、大講堂まで続き、

伽藍を囲んでいました。

そして、中門を入ると、左右(東西)に、

東塔と西塔が建ち、伽藍の中心に金堂が

建っています。

この東西に2基の搭を配する日本初の伽藍配置は、

「薬師寺式伽藍配置」と呼ばれています。

中門から続く回廊に沿って、

東へ進んで行くと、

東院堂が見えてきます。

東院堂の南側にあった龍王社です。

単なる龍神信仰のみならず、

天武天皇の皇子で、謀反の疑いを掛けられて自害した

大津皇子の怨霊、悪龍となった皇子を鎮めるため

大津龍王宮として祀られていました。

国宝の東院堂です。

西側正面から見たところ。

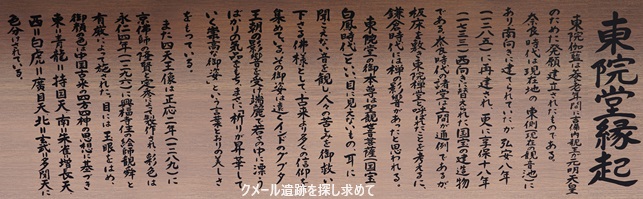

東院堂は、養老年間(717-724)に

吉備内親王が母の元明天皇の冥福を祈り

建立されました。

現在の建物は、弘安八年(1285)に

南向きで再建されたもので、

享保18年(1733)に西向きに

建て替えられています。

本尊は、世の悲しみや苦しみの声を聞き、

救いの手を差し伸べる聖観世音菩薩です。

その「東院堂縁起」の説明です。

東院堂を北西から見たところ。

中門の前に戻り、中門、そして、回廊越しに

東塔を見たところ。

中門の南に位置する南門を出て、

南門の前を流れる乾川に架かる瑠璃橋の上から

南門をふり返ったところ。

南門から瑠璃橋を渡って南へ進み、左手に

孫太郎稲荷神社があります。

孫太郎稲荷神社の鳥居を

西正面から見たところ。

孫太郎稲荷神社の説明です。

孫太郎稲荷神社を出て、道なりに進むと、

薬師寺を守護する休ヶ岡八幡宮があります。

西正面から、鳥居を見たところ。

鳥居をくぐって、境内へ入ると、

西向きの社殿があります。

休ヶ岡の地名は、

貞観年間(627-649)に八幡大神が

大安寺の元石清水八幡宮に勧進された際、

八幡大神が休息した事に由来します。

休ヶ岡八幡宮は、

寛平年間(889-898)に栄紹別当により

大分県宇佐八幡宮から現在地に勧進されました。

この社殿は、慶長8年(1603)に

豊臣秀頼の寄進によって造営されたものです。

「薬師寺休ヶ岡八幡宮縁起」

です。

祭神は、僧形八幡神、

神功皇后、中津姫命です。

そして、休ヶ岡八幡宮には、その八幡三神像が祀られていました。

特に僧形八幡神は、神でありながら、僧侶の姿をとる神仏習合の象徴的な神像です。

休ヶ岡八幡宮から、薬師寺の南門前に戻ります。

南門、及び、南門から続く土塀越しに、

東塔を見たところ。

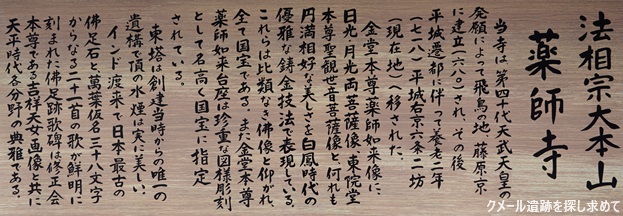

南門横にあった「法相宗大本山 薬師寺」の説明です。

薬師寺は、天武天皇9年(680)に、天武天皇が後に持統天皇となる皇后の病気平癒を祈り発願します。

しかし、天武天皇は薬師寺の完成を見ずに崩御されてしまいます。

その後、持統天皇が即位し、新都の藤原京に薬師寺が造営されました。

そして、和銅3年(710)、元明天皇の命で、藤原京から平城京へ遷都が行われ、

その遷都に伴って、養老2年(718)に薬師寺も現在地へ遷っています。

ここで、東塔は遷都に伴って、藤原京から移築されたのか?平城京で新築されたのか?

論争が続いていました。

しかし、解体修理工事に際し、心柱に使用された部材の伐採年代分析が行われた結果、

平城京遷都後の新築で決着がついたようです。

南門から東へ、観音池に向け歩きます。

途中、塀越しに東搭を見たところ。

右側に、龍王社、その向こうに東院堂の

屋根が見えます。

観音池の横を東へ歩きながら、

東塔をふり返ったところ。

観音池の東側に、皆天満宮があります。

南門へ向け戻りながら、東塔を見たところ。

南門から続く土塀です。

古い土塀でしょうか?ひび割れが入ってます。

崩れた時の安全対策と思いますが、

ネットで覆われています。

南門を入ります。

西塔を見たところ。

右は、手水舎です。

手水舎です。

左に西塔、右に中門が見えます。

中門を入り、東塔を南西から見たところ。

東塔を西から見たところ。

金堂です。

「金堂縁起」です。

藤原京に造営された薬師寺は、平城遷都に伴い養老2年(718)に現在地へ移されましたが、

享禄元年(1528)の兵火で、東塔、東院堂を除き、堂宇のほとんどを焼失します。

慶長5年(1600)、本尊の薬師三尊の雨露を凌ぐ仮堂が建てられましたが、

約400年余りの時間が過ぎ、金堂を復活したいと言う願いから、

昭和43年に般若心経の百万巻写経による金堂復興勧進が開始されました。

当時の高田好胤管主を盟主とした勧進活動の結果、

昭和50年末に百万巻の目標を達成し、昭和51年春に金堂の落慶を見るに至ってます。

東塔を南西から見たところ。

東塔を北西から見たところ。

伽藍を囲う回廊の外、北東から

回廊越しに東塔を見たところ。

北から東塔を見たところ。

かつては、伽藍を囲う回廊が続いていたと

思いますが、現在は、回廊が途切れています。

北東から、伽藍の内部を見たところ。

中央、左よりに東塔、右よりに金堂が見えます。

鐘楼です。

鐘楼の向こう、左側が大講堂で、右側が食堂です。

食堂の東側に続く東僧坊に入ります。

東僧坊の中には、

金堂の本尊の薬師如来台座のレプリカが

あります。

台座は、宣字形をしており、

框には、ギリシャ由来の葡萄唐草文様、

ペルシャの蓮華文様が描かれています。

中段には、南面、北面それぞれに、二つの窓、

東面、西面には、それぞれ一つの窓があり、

窓の中から裸形の力神(番人)がのぞきます。

そして、南面、北面の中段、中央には堅牢地神と、

その上に柱状の須弥山が描かれ、

台座に座る薬師如来を支えています。

その台座の

南面です。

中段には、

二つの窓があり、

力神がのぞいてます。

中段の中央には、

堅牢地神と、

その上に柱状の

須弥山が

描かれています。

下框には、

南を守護する

朱雀が描かれてます。

台座の西面です。

中段には、一つの窓があり、

力神がのぞいてます。

下框には、西を守護する

白虎が描かれてます。

台座の北面です。

中段には、

二つの窓があり、

力神がのぞいてます。

中段の中央には、

堅牢地神と、

その上に柱状の

須弥山が

描かれています。

下框には、

北を守護する

玄武が描かれてます。

台座の東面です。

中段には、一つの窓があり、

力神がのぞいてます。

下框には、東を守護する

青龍が描かれてます。

東僧坊、そして、與樂門を出て、次は玄奘三蔵院へ向かいます。

正面が、玄奘三蔵院の礼門です。

礼門の左右に玄奘三蔵院伽藍を囲む回廊が

伸びています。

残念ながら、玄奘三蔵院は、開いていませんでした。

近鉄西ノ京駅に向け引き返します。

途中、前方に東塔を見たところ。

その東塔です。

近鉄西ノ京から近鉄奈良駅へ向かいます。

ホテルへ早めのチェックインをして、一休みして、興福寺へ出かけて見る事にします。

■興福寺 中金堂

興福寺 中金堂は、2018年は再建工事中で、

2019年の訪問時は、再建工事が2018年10月に

完了していましたが、拝観時間を過ぎていた為、

拝観する事ができませんでした。

よって、再訪したいと思っていました。

と言う事で、興福寺へ出かけました。

中金堂を、柵の外、南正面から見たところ。

中金堂への拝観受付を済まし、中へ入ります。

中金堂を南東から見たところ。

中金堂前の基壇の上に並ぶ礎石は、

回廊、及び、中門の礎石です。

中金堂です。

興福寺は、前身の山階寺(やましなでら)として、

天智8年(669)に藤原鎌足が病気を患った際に、

夫人の鏡女王が、夫の回復を祈願し造営されました。

そして、壬申の乱(672)の後、

飛鳥浄御原宮へ都を遷した際に、地名をとって

厩坂寺(うまやさかでら)と名付けられます。

その後、和銅3年(710)、平城遷都に際して、

現在地に遷され興福寺と名付けられました。

中金堂を南正面から見たところ。

中金堂は、興福寺伽藍の中心となる重要な建物で、

寺伝によると創建者は、

当時の日本の律令制をまとめ、

藤原氏の栄光の基礎を築いた藤原不比等です。

そして、創建より6回の焼失、再建を繰り返し、

享保2年(1717)に焼失した後は、

財政的な理由で再建が進まず、

文政2年(1819)に町屋の寄進で

規模を縮小した仮堂が再建されます。

しかし、仮設であった為、老朽化が進み、

平成12年(2000)に解体し、発掘調査を経て、

平成30年(2018)に再建されています。

中金堂を南西から見たところ。

中金堂の本尊像は、釈迦如来坐像で、

現在、安置されている像は5代目です。

像内墨書から文化8年(1811)に造立された事が

わかってます。

釈迦如来像は、文殊、普賢菩薩像を

従える事が多いですが、ここ中金堂では、

薬王、薬上菩薩立像を従えています。

中金堂の前には、回廊に囲われたエリアがあり、

そして、その入口の中門がありました。

また、その中門の前には南大門がありました。

南大門跡の基壇の上に上がって南を見ると

般若の芝があります。

この般若の芝の上では、5月に薪御能が行われます。

南大門跡を下りて、北円堂へ向かいます。

北円堂の手前で、東をふり返ったところ。

左が中金堂で、

その向こう、中央は東金堂、右側は五重塔です。

北円堂です。

北円堂は、日本に現存する八角円堂の中で、

最も美しいと称賛されています。

興福寺の創建者、藤原不比等の1周忌にあたる

養老5年に元明・元正天応が長屋王に命じて

建てさせました。

現在の建物は、

承元4年(1210)頃に再建されたものです。

特別開扉の期間ではなかった為、

拝観はかないませんでした。

北円堂の前を南へ下って行くと、三重塔があります。

康治2年(1143)に崇徳天皇の中宮の皇嘉門院聖子が建て、

治承4年(1180)に焼失し、間もなく再建されたと言われています。

北円堂と共に、興福寺で最古の建物です。

猿沢池に出て、猿沢池越しに五重塔を見たところ。

猿沢池のすぐ南を流れる小さな川、率川(いさがわ)の中に

舟形の中州が設けられ、たくさんの石仏が並べられています。

率川地蔵尊です。

周囲の河川工事の際に見つかった石仏が集められ

祀られています。

猿沢池の西側に、

餅飯殿センター街と言う通りが

南北に走っています。

朝からかなり歩き回り、昼食か夕食か区別がつきませんが、

食事をとる事にします。

餅飯殿センター街の若草カレー本舗と言う

カレー屋さんに入ります。

奈良と言えば、若草山!

お店の名前にもなっている

若草カレーを注文します。

ライスの上にカレールーがかかり、

若草山の雰囲気が出てます。

味もGoodです。

食事の後は、餅飯殿センター街を北へ、

三条通りへ向け歩きます。

餅飯殿センター街を三条通りに出た角に、

高速餅つきで有名な中谷堂があります。

さっき食べたばかりですが、

よもぎ餅2ヶを頼みます。

そのよもぎ餅です。

明日は、早朝から吉野の千本桜を見に出かけるので、

早く休むことにします。