4月9日から4月11日にかけて、奈良、大阪へ花見旅行へ出かけて来ました。

初日は、日本さくら各所100選のひとつ大和郡山市の郡山城跡、国宝の薬師寺 東塔へ、

二日目は、千本桜で有名な吉野へ出かけて来ました。

近鉄奈良駅の始発の電車へ乗って、吉野へ向かいます。

そして、到着した近鉄吉野駅です。

吉野山を目指して進みながら、

吉野駅をふり返ったところ。

吉野山民宿案内図がありました。

少し行くと、 ロープウェイの千本口駅があります。

このロープウェイは、

千本口駅と吉野山駅(山上駅)を結んでいます。

しかし、朝早い時間で、

ロープウェイはまだ動いてない為、

桜を見ながら、七曲り坂を歩いて上ります。

七曲り坂へ出たところに、

幣掛(しでかけ)神社があります。

吉野の桜のほとんどは、山桜(白山桜)ですが、

幣掛神社の桜は御車返しと言う品種で、

八重咲きと一重咲きが交わって咲くようです。

江戸時代に御水尾天皇が桜の美しさに

牛車を引き返してご覧になったと伝えられます。

七曲り坂を少し行くと、吉野山園地の説明があり、周辺地図があります。

大峰山の北の端から8kmつづく尾根が吉野山で、金峯山寺蔵王堂を中心に修験道の聖地です。

古来より日本一の桜の名所として知られており、

吉野駅付近の下千本から、如意輪寺付近の中千本、吉野水分神社付近の上千本へと、

開花時期がずれて咲き誇る様は壮観と説明があります。

七曲り坂を上りながら、下を見ると、

新緑の中に運行待ちのロープウェイが見えます。

七曲り坂を上りながら、山肌を見上げたところ。

七曲り坂を上って行きます。

この辺りは、桜は散って、葉桜になってます。

この辺りは、桜の花が残っているでしょうか?

残った桜を見ながら、

七曲り坂を上って行きます。

七曲り坂を上ります。

上って来た道をふり返ります。

向かいの山肌にも桜が見えます。

桜を見ながら上って行きます。

散り始めと思いますが、

向かいの山肌にも桜が残ってます。

こちらの山、向かいの山、下千本の桜です。

上るにつれて、遠くの景色を遠望できます。

桜越しに遠望した景色です。

桜井市から、明日香を通って、吉野へ続く

奈良県道15号線へ合流します。

吉野の町を通る奈良県道15号線を進んで行くと、

大橋があります。

その大橋の

説明です。

天皇親政を目指した後醍醐天皇と、鎌倉幕府が戦かった元弘の乱の際、

元弘3年(1333)、後醍醐天皇の息子の大搭宮護良親王も、倒幕に向け吉野山で挙兵します。

太平記によれば、護良親王は、6万人の幕府軍を相手に、三千人の兵で、一週間にわたって持ちこたえます。

この大橋の下には、敵の侵入をはばむ堀がほられており、この辺りは、激戦地となりました。

そして、今でも「攻めが辻」と呼ばれています。

大橋を渡り、進んで行きます。

大橋を渡って進んで行くと、

左手に、ロープウェイの吉野山駅(山上駅)が

あります。

吉野山駅の先、右手に、

関屋桜跡の標石がたってます。

先ほどの大橋から、この先にある黒門までの桜は、

関屋の桜と呼ばれていました。

ここに関所が設けられていた事に由来するようです。

その先にある黒門です。

黒門です。

そして、黒門の説明です。

黒門は、金峯山寺の総門ですが、

吉野一山の総門とも言えます。

かつて、公家大名と言えども、

この門からは、槍を伏せ馬を下りて通行した

と言う格式を誇っていました。

ちなみに金峯山は、

吉野山から大峯山に至る峰続きを指し、

修験道関係の寺院塔頭が軒を連ね、

それらの総門が、この黒門でした。

黒門を抜けて、

黒門をふり返ったところ。

黒門から続く坂道を進んで行くと、

前方に、金峯山寺の銅の鳥居(かねのとりい)が見えてきます。

階段を上って、銅の鳥居をくぐります。

銅の鳥居をくぐって、

銅の鳥居をふり返って見たところ。

高さ約7.5m、柱の周囲約3.3mあり、全て銅製です。

銅の鳥居の創建は定かではありませんが、

南北朝の戦いにおいて、

正平3年(1348)の高師直の兵火で蔵王堂と共に焼失し、

康正元年(1455)頃に再建されたものと

推測されています。

吉野山から大峯山の山上が岳までの間には、

十界の修行を示す発心、修行、等覚、妙覚の

四門があります。

銅の鳥居は、その最初の門で、

修行に際し、俗界を離れ、菩提心を発する

発心門にあたります。

銅の門から、この先、熊野まで、

120kmにも及ぶ厳しい修験の道、大峯奥駈道が続いて行きます。

銅の鳥居を過ぎ、奈良県道15号線を南へ進んで行きます。

前方に、金峯山寺の蔵王堂の屋根が見えます。

更に進んで行くと、金峯山寺の蔵王堂の左側に

金峯山寺二王門保存修理工事の覆屋が見えてきます。

左側は、現在保存修理工事が行われている

仁王門の写真です。

そして、右側は、二王門へ安置されている

金剛力士像の写真です。

二王門の保存修理期間中は、

金剛力士像は、奈良国立博物館へ出陳されている

ようです。

保存修理工事中の二王門の東側を周って、

南へ進みます。

途中、吉野山の斜面の桜を見上げたところ。

西側の石垣の上には、

金峯山寺、蔵王堂の屋根が見えます。

道を進みながら、前方の桜を見たところ。

西側を見上げれば、

金峯山寺の愛染堂、観音堂が見えます。

道を進んで行きながら、

金峯山寺をふり返ったところ。

中央に蔵王堂、その右側手前に愛染堂が見えます。

金峯山寺へ向かう階段です。

蔵王堂の本尊の特別開帳の看板が出ています。

帰りに寄って見る事にして、先に進みます。

古い街並みの中を進みます。

左端は、吉野産にこだわった素材本来の味を生かした

手作りの菓子屋さん、「ちゃつぼ 芳魂庵」で、

その右隣は、「林とうふ店」で製造した

吉野豆腐を直売する「豆富茶屋 林 中店」です。

更にその先に進んで行くと、

葛菓子を手づくりし売っている

「吉野葛 久助堂」があります。

屋根の上には、数本の柱がたち、

その柱の上に小さな屋根が設えられています。

その屋根の下には、日除けと思われるシートが

折りたたまれています。

頭上から日が差し出すと、

この日除けシートを道路の上に広げて使う

ようになっているのだと思います。

久助殿の前を過ぎ、進んで行くと、

右手に東南院があります。

その東南院の本堂です。

東南院は、7世紀末に活動した僧侶で、修験道の開祖の

役行者の開基と伝わります。

役行者は、大峰山開山、金峯山寺創建の際、

大峰山を護持する寺院を建立し、

一山の安泰と興隆を祈願しています。

東南院は、金峯山寺の巽(東南)の方角に建てられた

護持院の一つです。

東南院の多宝塔です。

和歌山県の野上八幡宮にあった多宝塔を、数度の移築を経て、

昭和12年(1937)に東南院に移されています。

東南院を出て、少し行くと、

吉水神社の鳥居があります。

吉水神社は、元は吉水院といい、

天武天皇の時代(白鷗年間)に、

役行者が創建した修験宗の僧坊でした。

その後、明治時代に行われた神仏分離により、

吉水院が後醍醐天皇の南朝の皇居だったことから、

明治8年に吉水神社に改められています。

その鳥居をくぐり、谷へ下って上って、

吉水神社へ向かいます。

途中、金峯山寺の蔵王堂を見る事ができます。

吉水神社へ向かいながら、

金峯山寺の蔵王堂を見上げたところ。

吉水神社の参道の脇にあった小さな祠です。

この坂道を上ると、吉水神社です。

この坂道を上り、最初の門を入ったところに

一目千本と称される桜の絶景ポイントがあります。

文禄3年(1594)、豊臣秀吉が、

総勢五千人の家来を引き連れて吉野山を訪れ、

吉水院を本陣とし、南朝を偲んで花見の宴を催した場所と

言う事です。

その坂道の途中で出迎えてくれる狛犬です。

坂を上り切ったところにある表門です。

ただ、朝早かった為、門は閉まってました。

この門を入ると、

一目千本の桜の絶景が見れたはずですしたが、

見れませんでした。残念。

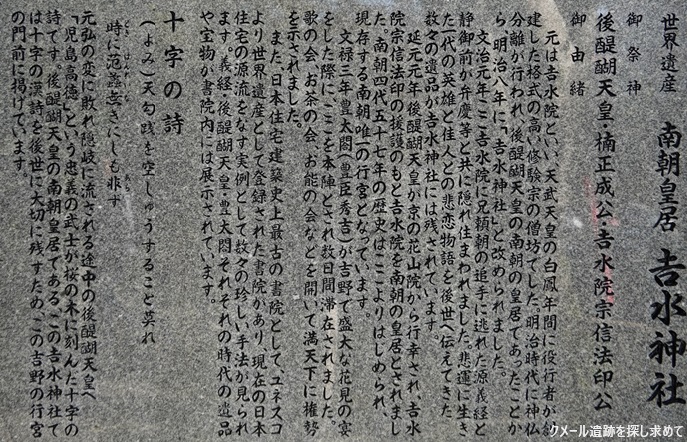

表門の前にあった「世界遺産 南朝皇居 吉水神社」の説明です。

吉水院は、文治元年(1185)、兄の源頼朝との確執から追われる身となった義経が、

静御前、弁慶らと共に、五日間、隠れ住まわれました。

吉水神社には、義経と静御前が最期の時を過ごされた「潜居の間」が残ってます。

そして、義経は、追手から逃れる為、山伏に扮して山へ入ったと伝わります。

また、延元元年(1336)には、後醍醐天皇が、京の花山院から吉野へ行幸され、吉水宗信法印の援護のもと、

吉水院を南朝の皇居とされています。これより、南朝四代、57年の歴史が始まっています。

吉水神社の祭神は、後醍醐天皇、楠木正成、吉水宗信法印の三柱です。

吉水神社の表門の横に、

五大尊 金生大明神が祀られています。

金運招来のご利益があるようです。

吉水神社を出て、参道を奈良県道15号線へ戻る途中に

金峯山寺を見たところ。

奈良県道15号線へ戻り、南へ進んで行くと、途中、奈良県道15号線から、分岐する道があります。

その分岐点にあった「吉野山観光案内マップ」です。

奈良県道15号線からの分岐点には、

「右 大峰山上道」の石標があります。

その道を上って行きます。

途中に大きな駐車場があり、

その駐車場から眺めた中千本の桜です。

その駐車場から、上千本方向を見たところ。

上千本も、桜で淡いピンクの白に染まってます。

後で気がつきましたが、

この駐車場は、契約駐車場で、

契約者以外は入らないように

注意書きがありました。

桜に夢中で注意書きを読まずに、

他の観光客につられて、入ってしまいました。

ごめんなさい。

更に道を進んで行くと、

左手に喜蔵院があります。

喜蔵院も、大峯山護持院の一つです。

喜蔵院を過ぎて、進んで行くと、

大木の下に赤紫色の花をつけた木があります。

モクレンと思います。

薄ピンク色がかった白色の桜の花を見ながら来たので、

新鮮です。

更に進んで行くと、

大峯山護持院の一つの櫻本坊があります。

山門は、幕で隠れてますが、二王門です。

山門の左に吉野山聖典天、右に櫻本坊と

彫られた石標がたってます。

山門をくぐり、境内へ入ります。

石塔の向こう側、中央に、「夢見の桜」が見えます。

そして、左端は聖天堂です。

その「夢見の桜」です。

万葉の時代、天智10年(671)、

天智天皇の弟、大海人皇子は、吉野で修行中の冬の夜、

吉野の山中に満開の桜が咲き誇る夢を見ました。

そして、翌朝、目覚めて山を見上げると、冬だと言うのに

一本の桜が美しく咲いているのを目にします。

役行者の高弟、角乗に夢判断を命じた結果、

大海人皇子が天皇の位につくと予言を受けます。

そして、大海人皇子は、翌年、壬申の乱に勝利し、

天武天皇として即位されたと伝わります。

天武天皇は、夢に現れた「夢見の桜」のもとに道場を建て、

角乗を住職に迎え、櫻本坊と名付けています。

左端に山門の一部が見え、その隣、中央は本堂です。

その手前の赤い鳥居は吉野弁財天です。

櫻本坊を出て、途中、上千本を見上げたところ。

その先に、大峯山護持院の一つの竹林院があります。

竹林院の山門です。

山門を入ったところ。

聖徳太子の創建と伝わります。

竹林院から、50mほど進むと、道が二股に分かれ、

右に進むと、竹林院前から奥千本を結ぶシャトルバスの

乗車場があります。

そのバスに乗って、吉野杉の林の中を、奥千本へ向かいます。

奥千本のバス停を下りると、

金峯神社の修行門があります。

修行門です。

鳥居の扁額には修行門とあります。

吉野山から大峯山の山上が岳までの間には、

十界の修行を示す発心、修行、等覚、妙覚の

四門があります。

修行門は、その二つ目の門で、

苦しい修行の始まりを告げる門になります。

その修行門をくぐり、

桜の木の下を、金峯神社へ向け上って行きます。

この道は、吉野から熊野まで、

120kmにも及ぶ厳しい修験の道で、

大峯奥駈道と呼ばれています。

たくさんの人が、桜が咲くその道を上って行きます。

途中、上って来た道をふり返ったところ。

金峯神社へ向け上りながら、

桜の木の間から横の景色を見たところ。

山肌を覗いて見ると、下の方まで桜が咲いてます。

桜の木の下を上って行きます。

前方に、金峯神社の鳥居が見えます。

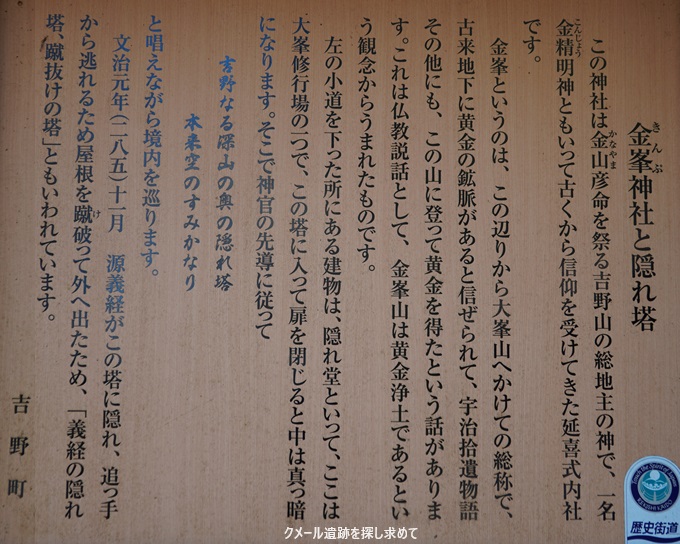

金峯神社の鳥居の横にあった「金峯神社と隠れ搭」の説明です。

金峯神社の鳥居をくぐり、

階段の下から、金峯神社を見上げたところ。

階段を上って、

金峯神社へお参りします。

金峯神社です。

金峯神社は、

金峯山の総地主の神、金山彦命を祀る神社です。

金峯は、この辺りから大峯山へかけての総称で、

仏教説話の中で、古来より、地下に黄金の鉱脈があり、

金峯山は黄金浄土だと信じられていました。

金峯神社です。

簡素な、お堂が建っているのみです。

金峯神社の階段を下ります。

階段を下りると、金峯神社の東側に、

隠れ搭へ向かう小道があります。

金峯神社の東側の斜面の小道を下って行くと、

隠れ搭が見えてきます。

隠れ搭です。

この隠れ搭は、大峯修行場の一つで、

搭に入って扉を閉じると、中は真っ暗になり、

神官の先導に従って、

「吉野なる深山の奥の隠れ搭 本来空のすみかなり」

と唱えながら、境内を巡ります。

そして、文治元年(1185)、

吉水院で静御前と別れた源義経が、この塔に隠れ、

追手から逃れる為、屋根を蹴破って外へ逃れたと伝わり、

「義経の隠れ搭」、または、「蹴抜けの搭」と呼ばれています。

隠れ搭の正面、南側へ周ります。

現在は、小さなお堂ですが、

平安時代末期には、五重の大搭だったと伝えられています。

隠れ搭の正面から、隠れ搭を見たところ。

隠れ搭のある斜面の下を見ると、展望台があります。

その展望台へ下りて行きます。

展望台から、北、東よりを見た景色です。

一番高い山は、竜門岳です。

北を見たところ。

中央、左よりに、高城山が見えます。

北西方向、吉野山の尾根の向こう、

そして、吉野川を挟んだ反対側の山の

更に向こう側の景色を見たところ。

金峯神社の鳥居の前に戻りながら、

金峯神社を見上げたところ。

金峯神社の鳥居の前まで戻り、 鳥居の横、西側に、

山の奥、西行庵へ向かう道がのびています。

吉野杉の林の中を西行庵へ向かいます。

吉野杉の林の中を進みます。

途中、分かれ道があり、石標があります。

「左西行庵」とあり、石標に従って進みます。

山を越え、下って行きます。

進むにつれ、山肌に植樹された桜が見えてきます。

吉野山の桜は、修験道の開祖、役行者が、

本尊の金剛蔵王大権現を山桜の木に刻まれました。

以来、吉野山では桜を御神木として、

多くの人の手植えで守られてきました。

しかし、時代の変化で吉野杉や吉野桧に

植え替えられてきました。

そこで、奥千本の千本桜の再生を願い

「令和の献木」が行われています。

急斜面の為、手すり付きの階段が設置されています。

その階段を下って行きます。

階段を下りると、平地の段があり、

その先に西行庵があります。

西行庵の説明です。

西行庵を正面、南から見たところです。

この辺りを奥千本と言い、

鎌倉時代の初めに、西行法師が俗界を避け、

わび住まいをした場所です。

その西行庵です。

庵の中には、西行像が安置されています。

漂泊の歌人、西行は、

新古今和歌集の代表的な歌人の一人です。

元々は、京の皇居を守る武士でしたが、

世をはかなんで出家し、

奥駈修行を志して、吉野に来て、二度、満行を行い、

二年余りを吉野で過ごしたと伝えられます。

奥千本の桜です。

ちなみに、西行を師と仰ぐ松尾芭蕉も、

二度、吉野を訪れています。

山肌に植えられた奥千本の桜です。

西行庵の近くの谷筋に「苔清水」があります。

「苔清水」です。

西行は、この清水を見て、

とくとくと落つる岩間の苔清水

汲みほすまでもなきすみかかな

と詠んでいます。

苔清水から湧き出た水は、小川となり、谷を流れ下ります。

苔清水を過ぎ、西行庵と反対側の山へ向かいながら、

やって来た西行庵の方をふり返ってみたところ。

西行庵の方を見たところ。

山の斜面は、桜で覆われています。

桜に覆われた斜面です。

しばらく行くと、四方正面堂跡があります。

四方正面堂は、吉野山の奥の院と呼ばれ、

お堂の四面に

観音菩薩、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩が

一体づつ配置され、

どの面からも尊像を拝めるようになってました。

明治の初めの廃仏毀釈で、仏像は運び出され、

建物は金峯神社造営の為、普請小屋として移築され、

今は何も残っていません。

四方正面堂跡から、南側を見下ろしたところ。

四方正面堂跡を後にして、道を進んで行くと、

少し開けた場所があります。

安禅寺蔵王堂跡です。

安禅寺蔵王堂跡です。

安禅寺は、平安時代前期に相応によって創建されたと

伝えられる金峯山寺の有力な塔頭の一つでしたが、

明治の廃仏毀釈によって建物は破却されています。

道なりに山を登って行くと、

安禅寺宝塔院跡にでます。

安禅寺宝塔院跡の説明です。

この辺り一帯を宝塔院跡と呼んでいますが、

実際にどこへ建物があったか

定かではありません。

明治の廃仏毀釈以前は、この付近に

多宝塔、四方正面堂、安禅寺蔵王堂など、

大小の寺院が点在していました。

ここより奥へ続く山道は、

大峯山へ続く修験の道で、

約1km先には女人結界碑があります。

安禅寺宝塔院跡には、報恩大師修行之霊跡の石碑が建ち、

説明板があります。

安禅寺宝塔は、報恩大師の建立です。

報恩大師は、養老2年(718)に岡山に生まれ、

30才で吉野山へ入ります。

天平勝宝4年(752)、孝謙天尾の病気を加持した功で

報恩の名を受け、

更に桓武天皇の病気平癒にも貢献しています。

また、岡山市最上稲荷山妙教寺、等を開創しています。

安禅寺宝塔院跡から、石標に従って、正面の道を

金峯神社に向け、下って行きます。

ちなみに、左に下ると、

先ほど上って来た西行庵、苔清水への道です。

吉野杉の林の中を進みます。

西行庵へ向かう時に通った道へ出ました。

道標に従って、金峯神社へ向け下ります。

西行庵へ向かう時、上って来た道を、

金峯神社へ向け下ります。

金峯神社の鳥居の前を過ぎ、修行門へ向かいます。

途中、大峯奥駈道の説明がありました。

大峯奥駈道は、紀伊半島の大峰山脈の稜線伝いに、熊野本宮と吉野山を結ぶ全長約170㎞の道程を言います。

その間、山上ヶ岳、大普賢岳、八経ヶ岳、釈迦ヶ岳、等、標高2000m近い山々が連なり、

その山々を避けることなく、厳しい坂道や険しい断崖を上り、下りしながら

進まねばならない険路が続きます。この道は、山岳宗教「修験道」の修行の道です。

桜を見ながら、修行門へ向け下ります。

桜に覆われた道の下を、修行門へ向け下ります。

修行門が見えてきました。

修行門をくぐり、ふり返って見たところ。

修行門の鳥居の扁額には、修行門とあり、

手前には修行門と刻まれた石標があります。

修行門の前の道を、北へ、吉野の町へ向け下って行きます。

北へ向け道を下って行くと、

高城山展望台へ向けた道があります。

高城山の展望台から北西を見たところ。

左端が金剛山で、その隣、中央に葛城山、

右よりに、薄っすらと、

雄岳と雌岳の二つの頂を持つ二上山が見えます。

高城山展望台にあった北側の景色の案内図です。

視線を、北よりに動かします。

遠方、中央に二上山が見えます。

中央、左よりに、

シャープ美吉野太陽光発電所の

銀色の太陽光発電パネルが見えます。

高城山展望台の南側は、小さな広場になってます。

高城山は、鉢伏山とも呼ばれ、標高702mの円錐形の山で、

元弘3年(1333)、吉野で鎌倉倒幕の兵を挙げた

大搭宮護良親王の吉野城の詰城として、

砦が築かれていました。

高城山から元の道に戻り、山を下って行きます。

途中、閼伽井(あかい)があり、

その閼伽井を守るかのように不動明王の像が

たってます。

明治の初めまで、花供懺法会の正頭行人が

金峯山寺の蔵王堂本尊に供える水を汲みに

毎日未明に訪れていたと言う事です。

更に道を下って行くと、

吉野水分神社の鳥居が見えてきます。

吉野水分神社の鳥居です。

吉野水分神社の祭神は、

水の分配を司る天水分大神(あめのみくまりのおおかみ)を主祭神とし、

玉依姫命(たまよりひめのみこと)以下、6柱が祀られています。

また、水分(みくまり)が、御子守となまって、

子守さんと呼ばれるようになり、

子宝の神として信仰されています。

そして、豊臣秀吉が子授けを祈願し、秀頼を授かった事から、

現在の社殿は、豊臣秀頼によって、慶長9年(1604)に再建されたものです。

階段をくぐり、階段を上に、楼門があります。

階段を上って、楼門の手前、左側に

手水舎があります。

楼門を入ります。

楼門を入って右手の石垣の上には、

桧皮葺で、千鳥破風を付け、

中央は一間社春日造り、左右は三間社流造りで、

3殿を1棟続きにした本殿が見えます。

右下は、社名、祭神は不明ですが、境内社です。

楼門を入って左側、本殿の向かいは、

柿葺、平入入母屋造りの拝殿です。

左側が、細長く伸びた拝殿で、

正面は、桜の木の陰で見えにくいですが、

拝殿から直角に曲がって、幣殿があります。

そして、見えませんが、

右側には石垣の上に建つ本殿があります。

楼門を入ったところから、

正面の桜を見たところ。

拝殿の前を、幣殿に向け進みます。

拝殿の中には、西行法師坐像が安置されています。

ヒノキの一木造りで、元々、西行庵に伝来したものです。

背面の胤刻銘から、江戸期の天明5年(1785)、

益田慶運の作とわかってます。

拝殿の前を歩きながら、桜を見たところ。

桜の枝の向こうには、本殿が見えます。

拝殿の中には、

奉納された絵馬が掛けられています。

拝殿から直角に曲がった幣殿の中です。

左端は、

豊臣秀頼によって、慶長9年(1604)に奉納された

神輿です。

幣殿の前から、桜越しに、

中央に楼門、右側に拝殿を見たところ。

楼門の中に安置されていたフクロウの像です。

そして、フクロウの像の奥には、

慶長9年(1604)に豊臣秀頼によって奉納された

湯釜があります。

この湯釜は、往昔御湯と言い、

禊祓に使用されたものです。

吉野水分神社から、北へ下って行くと、

左手に鷲尾神社があります。

鷲尾神社の横を過ぎて進むと、

花矢倉展望台があります。

花矢倉展望台は、

明治の廃仏希釈で廃寺となった

世尊時跡にあります。

花矢倉展望台から北西、吉野の町を見下ろしたところ。

上千本、中千本、金峯山寺の蔵王堂、

遠くには、金剛山、葛城山を遠望できます。

花矢倉展望台からの景色です。

ここは、

平安時代末期の文治元年(1185)に、

源義経が吉野山へ逃れた際、

義経四天王の一人、佐藤忠信が

吉野の僧兵、横川覚範ら、追手に

矢を雨のようにあびせ防いだ場所と

伝わります。

花矢倉展望台からの景色です。

まさに、一目千本、桜でいっぱいです。

花矢倉展望台からの景色。

中央に、存在感たっぷりの金峯山寺の蔵王堂が、

大きく見えます。

桜に覆われた山に目が行きがちですが、

中央、左よりに

シャープ美吉野太陽光発電所の

銀色の太陽光発電パネルが見えます。

遠くには、金剛山、葛城山が見えます。

花矢倉展望台には、有料の座敷が設置されています。

花矢倉展望台のある段の山際には、

ぜんそく地蔵尊がありました。

花矢倉展望台を出ると、下りの道は大きく蛇行します。

その道は、獅子尾坂と呼ばれています。

その獅子尾坂を下りながら、見た景色です。

景色を見ながら、獅子尾坂を下ります。

獅子尾坂からの景色です。

中央に、金峯山寺の蔵王堂が見えます。

桜を見ながら、下って行きます。

金峯山寺の蔵王堂から、山に向け、桜の帯が伸びてます。

獅子尾坂を下って行くと、

横川覚範の首塚があります。

その説明です。

源義経が吉野山へ逃れた際、吉水院へ身を隠しましたが、金峯山寺衆徒の味方を得られず、

義経四天王の一人、佐藤忠信が、追手の僧兵、横川覚範らと戦い、討ち取り、覚範の首を埋めた塚と

伝わります。

獅子尾坂を下りながら、東側の斜面を見たところ。

上千本の桜です。

上千本の桜。

上千本の桜を見ながら、下ります。

下って行くと、

左手の台地の上に

「御幸の芝と雨師」の

説明がありました。

後醍醐天皇が吉野の行宮におられた五月雨の降り続くある日、大勢の供を連れて、この辺りに行幸すると、

空模様が急変し、かたわらの観音堂で休むうちに

ここはなほ 丹生の社にほど近し 祈らば晴れよ 五月雨の空

と詠まれました。

すると急に空が晴れわたり、うららかな日和となったと伝わります。

また、以降、観音堂の観音様を、雨師観音と呼ぶようになりました。

「御幸の芝と雨師」の説明があった台地と、

道を挟んで反対側の台地にある小さな社の場所に

雨師観音堂があったと言う事です。

小さな社のある台地の上から、北を見たところ。

中央、向かいの山の山肌に、如意輪寺の報国殿が見えます。

御幸の芝を出て、道を下って行きます。

途中、左手の台地に大塔宮迎徳碑が建ってます。

大塔宮迎徳碑です。

後醍醐天皇の皇子、大搭宮護良親王の

鎌倉倒幕の功績を讃える碑です。

大塔宮迎徳碑の北側の小高い丘は、

西に金剛葛城の山々、北に竜門、高取の山々が

見渡せる場所で、

火の見櫓と呼ばれる狼煙台の跡と伝わります。

その火の見櫓跡の北側に周り、

火の見櫓跡へ上ってみます。

火の見櫓跡は、展望休憩所になっており、

そこから、北、少し西よりを見たところ。

中央に、金峯山寺の蔵王堂が見えます。

南東を見ると、桜に覆われた山の斜面が見えます。

火の見櫓跡を出て、道なりに下って行きます。

朝通った竹林院、櫻本坊、喜蔵院の前を過ぎ、道を下って行きます。

左手に、こんもりと大きな木が生えた小山、振袖山があります。

この振袖山の前には、

義経と別れ、捕らえられた静御前が、

舞いを舞ったと伝わる勝手神社がありましたが、

平成13年(2001)に不審火で焼失し、再建されていません。

そして、振袖山は、

後の天武天皇、大海人皇子が奏でる琴の音に合わせて、

天女が袖をひるがえして舞ったと言う伝説が

残っています。

振袖山を過ぎ、奈良県道15号線を下って行くと、

金峯山寺があります。

階段の下から、金峯山寺を見上げたところ。

金峯山寺の階段の横に、

後醍醐天皇導きの稲荷があります。

その

「後醍醐天皇導きの稲荷」の

説明です。

後醍醐天皇は、

北朝方との対立が激しくなり、

京都の花山院を脱出し、

延元元年(1333)に

吉野山の行宮へ着くことが

できました。

途中、夜道に迷った時、

とある稲荷社の前で

むば玉の暗き闇路に迷うなり

我にかさなむ三つのともし火

と詠むと、

ひとむらの紅い雲が現われ

吉野へ導き、金の御岳の上で

消えたと言います。

その稲荷が勧進されています。

階段を上ると、山伏姿の男達が集まっています。

4月10日~12日の間、金峯山寺では、

蔵王権現の御神木、山桜の満開を

御本尊へ報告する行事として、

花供懺法会・花供会式が行われます。

今日は、4月10日、花供懺法会・花供会式の初日の為、

境内には、観光客のみならず、

山伏の方の姿が見受けられます。

境内から、桜の花が咲き誇った

吉野山を見上げたところ。

金峯山寺の蔵王堂の前、南側の

石の柵で囲われたエリアに、

四本桜があります。

元弘3年(1333)、大塔宮護良親王が、

鎌倉幕府倒幕に向け挙兵した際、鎌倉幕府に攻められ、

吉野落城を覚悟し、最期の酒宴をした場所です。

その際の陣幕の柱跡に植え続けられている桜です。

金峯山寺の本堂の蔵王堂です。

吉野山から山上ヶ岳にかけた一帯は、

金の御岳、金峯山と称され、古代からの聖域でした。

白鷗時代に役行者が、

山上ヶ岳で一千日間の参籠修行を行い、

金剛蔵王権現を感得し、修験道の本尊とします。

そして、その姿を山桜の木に刻み、

山上ヶ岳と山下に祀ったと伝わります。

蔵王堂は、単層裳階付き入母屋造り桧皮葺で、

高さは34m、裳階の四方は36mあり、

木造古建築としては、東大寺大仏殿に次ぐ大きさです。

創建以来、焼失と再建を繰り返し、現在の建物は、天正20年(1592)に再建されたものです。

堂内には、本尊の金剛蔵王大権現の尊像3体が祀られています。

四本桜の東側には、

手前から愛染堂、観音堂が並んでいます。

愛染堂は、明和7年(1770)に経蔵として建立され、

その後、護摩堂として使用されましたが、

現在は愛染明王を祀り、愛染堂となってます。

愛染明王は、

元々、明治の初めに廃寺となった奥千本の安禅寺に

あったものです。

愛染堂の奥、北側に並んで建つ観音堂です。

本尊は、十一面観音立像で、

南北朝、室町時代頃に創建されたと考えられています。

その観音堂です。

蔵王堂の本尊の金剛蔵王大権現像を拝観する為、行列に並びます。

普段は、秘仏で拝観できませんが、

訪問時は特別開帳されていました。

そのポスターです。

特別開帳の拝観料を払うと、

ミニ木札と、金峯山寺のロゴ入りのエコバックを

頂きました。

金剛蔵王大権現像を拝観する為の行列に並んで、

進みます。

4月10日は、

花供懺法会・花供会式の初日の行事として、

花供千本搗きと、女人採灯大護摩供が行われます。

その関係者のテントでしょうか?

蔵王堂の前にテントが張られ、その中に

山伏姿の男性行者や、お揃いの法被の女性達がいます。

蔵王堂を見上げたところ。

蔵王堂の基壇に上がり、

秘仏が開帳されている蔵王堂の中へ入ります。

金剛蔵王大権現は、

釈迦如来、千手観音、弥勒菩薩の三仏が、柔和な姿を捨て、

憤怒の形相荒々しい姿となった姿、

怒りの中でも全てを許す恕(じょ)の姿を見る事が

できます。

内部は写真撮影禁止で、写真はありませんが、

でかい!そして、もしも、悪事をしようものなら、

全て見通されてしまいそうな大迫力です。

秘仏の拝観を終え、蔵王堂を外に出て、

基壇の上から、南側、正面を見たところ。

蔵王堂の前では、花供千本搗きが行われていました。

花供千本搗きは、臼に入れたお米を伊勢音頭に合わせ、

大勢の人々で搗き上げます。

花供千本搗きです。

その昔、金峯山の高僧、高算上人が天皇の許しを得て、

毎年諸国より、一穂一畝の寄進を受けて、

餅に搗いたものを蔵王権現にお供えし、

近隣の人々に施与したと伝わります。

蔵王堂を出て、

多くの人が囲う花供千本搗きが行われている方を

見ます。

山伏姿の女性行者もいます。

蔵王堂の南面を、西側から見たところ。

蔵王堂の西側の階段を下りた先に、

南朝妙法殿が見えます。

蔵王堂の西側の階段を下りて、

南朝妙法殿へ向かいます。

その南朝妙法殿へ

向かう手前にあった

吉野朝宮跡の説明です。

延元元年(1336)、後醍醐天皇は、

京都の花山院を逃れ、

吉野の吉水院に身を寄せます。

その後、

この付近に大小20にも及ぶ

寺院があった中で

最も広い実城寺を行官とし、

南朝の拠点として、

後醍醐天皇の御座所と

なりました。

南朝妙法殿へ向かいます。

南朝妙法殿は、南朝の四帝と忠臣達を祀り、

第二次世界大戦の戦死者と

有縁無縁の霊を合祀する三重搭として、

昭和33年(1958)に建立されています。

南朝妙法殿へ向かう途中にあった

良寛和尚の吉野紀行碑です。

里へくだれバ 日ハ西の山へ入りぬ

あやしの軒に立て 一夜の宿をこふ

…

南朝妙法殿へ向かう途中、

吉野朝宮址の石碑がたってます。

南朝妙法殿です。

かつて、ここには、後醍醐天皇が行在所とした実城寺ありました。

そして、南朝妙法殿には、

旧実城寺の本尊と伝わる木造釈迦如来像が安置されています。

南朝妙法殿の前から、金峯山寺へ戻ります。

金峯山寺への階段を上って、

南朝妙法殿をふり返って見たところ。

その階段を上がったすぐ横、南側に

威徳天満宮があります。

竹林院の前身の椿山寺で出家した平安時代中期の修験者、日蔵道賢が、

天慶4年(941)に大峯山中の笙の窟で断食修行した際、

日蔵は昏睡状態で冥府六道に導かれ、金峯山浄土で菅原道真に会い、

地獄の鉄窟で苛責の苦しみを受ける醍醐天皇と藤原時平を見ています。

醍醐天皇は、生前、藤原時平の讒言を受け入れ、

菅原道真を大宰府へ左遷し死に至らしめた罪によって、

死後の苦しみに会っており、

生き返って菅原道真の霊を祀るよう懇願します。

そして、蘇った日蔵は、菅原道真を威徳天満宮として祀ったと伝わります。

蔵王堂の前の四本桜です。

北西から見たところ。

四本桜の西側、横を南に歩き、

四本桜の向こうに蔵王堂を見たところ。

四本桜の西側、中央、右よりに神楽殿、

左の朱の鳥居は、久富稲荷大明神です。

四本桜の南側には、

花供千本搗きの後に続いて行われる

女人採灯大護摩供の準備ができています。

中央、右よりの緑の塊は、

女人採灯大護摩供で使用される

護摩壇です。

金峯山寺境内の東側の坂道の下り口、手前から

吉野山に広がる中千本、上千本の桜を見上げたところ。

金峯山寺の東側を通る奈良県道15号線を北へ下りながら、

吉野山をふり返り、中千本、上千本の桜を見上げたところ。

奈良県道15号線を下って行くと、

朝、上る時に見た黒門があります。

黒門を抜けて、ふり返って見たところ。

帰りはロープウェイで吉野山を下りる事にします。

吉野山駅(山上駅)へロープウェイがやって来ました。

ロープウェイに乗って、千本口駅へ下って行きます。

途中、上りのロープウェイとすれ違います。

千本口駅へ到着です。

この後、近鉄吉野駅から、

近鉄大阪阿部野橋駅へ帰りました。

花見旅行3日目は、

大阪の大川沿いの桜を見て歩きました。