京都へは、子供の頃、学生時代と、何度か旅行で訪れた事があります。

直近では、2019年の5月に奈良・京都旅行で訪れました。

京都を全て見て周る事は無理ですが、

初めての場所や、改修中等で行ったけど見れなかった場所を少しでも見て周ろうと、

10月15日~19日の間(三泊四日)で再訪しました。

初日は、 市比賣神社、五条大橋、六波羅蜜寺、六道珍皇寺、八坂庚申堂、清水寺、

その後、京都霊山護国神社(坂本龍馬、中岡慎太良の墓所)、高台寺、圓徳院、

安井金比羅宮、建仁寺、錦天満宮、本能寺、等を周りました。

清水寺を出て、清水坂、産寧坂を下ります。

そして、産寧坂から、二年坂へ入り、

北へ下って行きます。

二年坂の階段の上から、見下ろしたところ。

二年坂は、産寧坂(さんねんさか)の下の坂道として、

二年坂と呼ばれるようになっています。

その二年坂を下りながら、二年坂を見たところ。

二年坂を北へ下って行くと、途中、東へ向け

幕末志士葬送の道があります。

その幕末志士葬送の道を東へ上って行きます。

幕末志士葬送の道の階段を上りながら、

ふり返ったところ。

幕末志士葬送の道を東へ上って行くと、

維新の道へ出て、北へ下ります。

その正面に京都霊山護国神社があります。

幕末の動乱期に活躍した

勤王の志士達を奉祀すべく、

明治元年に霊山官祭招魂社として

創建されました。

境内には、

坂本龍馬、中岡慎太郎、桂小五郎を始めとする

志士達の墓地があります。

拝観料を納め、

山の斜面に設けられた霊山墓地を上ります。

坂本龍馬、中岡慎太郎、そして下僕の藤吉の

墓地があります。

その墓地の中に、

坂本龍馬、中岡慎太郎の最期の説明があります。

その説明です。

大政奉還の立役者の

坂本龍馬は、

新選組、見廻組から

狙われる身で、

10日前に

近江屋へ転居した

ばかりでした。

慶応三年(1867)

11月15日午後6時頃、

中岡慎太郎が訪問した

2、3時間後、会談中に

刺客の襲撃を受け、

龍馬は額を横に斬られ、

二の太刀は、

右の肩から左背骨に、

三の太刀は、

更に前額部を裂かれ

倒れます。

中岡慎太郎も

全身に刀傷を負い、

二日後に息を引き取ります。

そして、近江屋で葬儀が行われ、ここ霊山へ埋葬されました。

坂本龍馬、中岡慎太郎の墓が二つ並んでたってます。

墓の横には、

坂本龍馬(左)と、中岡慎太郎(右)の銅像が

設置されています。

中岡慎太郎の像が、

片膝を立てて座っているのは、

当時としては長身だった龍馬との

身長差が考慮されたようです。

その銅像の前は、

ちょっとした展望台になっており、

京都の市街を見渡せます。

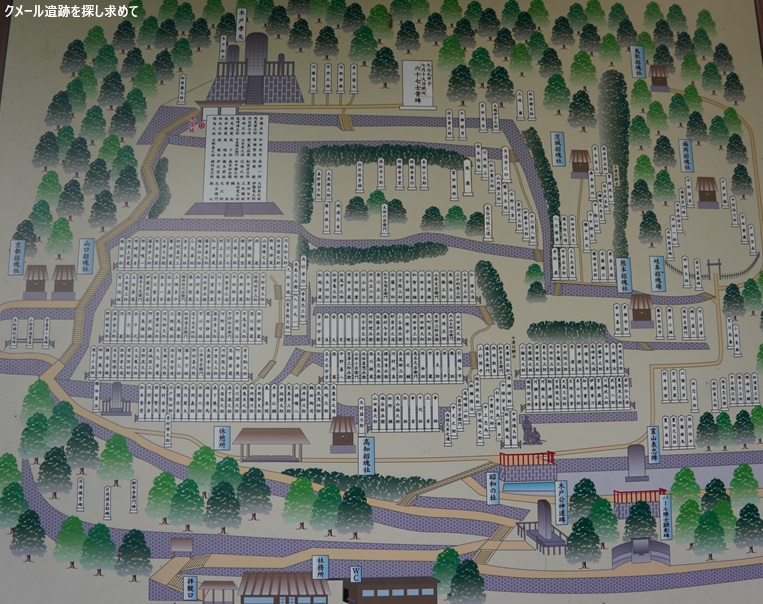

墓地の中にあった霊山墓地のマップです。

霊山墓地の一番高い場所にある

木戸孝允(旧名 桂小五郎)の墓地へ行ってみます。

墓地内に、「桂小五郎・幾松の墓」と

赤い案内の矢印が出ており、

案内に従って進みます。

木戸孝允(旧名 桂小五郎)の墓です。

木戸孝允(旧名 桂小五郎)は、

西郷隆盛、大久保利通とともに

維新三傑に数えられています。

元治元年(1864)の禁門の変で、

会津、薩摩を中心とする幕府軍に、

長州は敗れ敗走します。

敗れた長州は薩摩を憎んでましたが、国難が続く中、

長州と薩摩がいがみ合っていては、

日本にとって不利益と考えた

坂本龍馬、中岡慎太郎が、両藩の間に入り、

慶応2年(1866)、長州の桂小五郎から名を改めた木戸孝允が

薩摩藩邸へ出向くなどし、薩長同盟を結ぶ事で倒幕が加速しました。

その木戸孝允の墓の隣には、

妻の松子の墓があります。

右が木戸孝允、左端が木戸松子の墓です。

松子は、元々、幾松と言い、

京都の売れっ子芸妓でした。

桂小五郎は、宴席で出会い、幾松を身請けます。

そして、禁門の変以降、

桂が追われる身となった後も、

幾松は、桂の逃亡を助けます。

改名後の木戸孝允と結婚し、木戸松子になりました。

京都霊山護国神社を出て、

維新の道を西へ下ります。

南西に八坂の塔が見えます。

維新の道を西へ下って行くと、

石鳥居がたってます。

京都霊山護国神社の石鳥居で、二の鳥居になります。

(と言う事で、一の鳥居は更に西にあります。)

その石鳥居をくぐり、

維新の道の先を見ると、

高台寺の表門が見えます。

高台寺の駐車場への道を上がりながら、

八坂の塔を見たところ。

高台寺の駐車場を北へ横切りながら進むと、

東側に高さ24mの巨大な観音様が現れます。

その観音様です。

ちょっと巨大すぎて、違和感を感じます。

高台寺とは関係無いようです。

台所門です。

ねねの道から、東へ

台所坂を上ったところにある門です。

高台寺の駐車場を北へ、そして、台所門の前を北へ、

拝観受付を済ませます。

拝観受付を入ると、北西に大雲院の祇園閣が見えます。

祇園閣は、一代で大倉財閥を築いた大倉喜八郎が、

祇園祭の鉾をイメージして建設し、1927年に完成しました。

設計は、明治神宮や築地西本願寺を手掛けた

東京帝国大学工学部の伊藤忠太教授です。

庭園へ入って行くと、

庭園の北の端に遺芳庵があります。

遺芳庵は、藁ぶきの屋根と、

「吉野窓」と呼ばれる

壁いっぱいに開けられた丸窓が特徴の

茶室です。

順路に従い南へ進んで行くと、

偃月池(えんげついけ)を跨いで

小方丈から回廊が東西に走っています。

但し、小方丈は、写真に写ってませんが、

再建工事中でした。

回廊が続く左端の木の陰の建物は、開山堂です。

回廊が、偃月池を跨いで開山堂へ向け

伸びています。

回廊の途中に、

少し高い屋根がある建物が、

観月台(かんげつだい)です。

回廊を南に越えて進みます。

開山堂へ向け、回廊が伸び、

回廊の途中に観月台があります。

この観月台から、

ねねが秀吉を想い、月を眺めたと

言われています。

回廊を南に越えて進むと、

再建工事中の小方丈の南側、右手に

方丈があり、方丈の角から、

方丈の前庭を見る事ができます。

その前庭は、

波心庭(はしんてい)と呼ばれており、

立石や砂紋で構成された枯山水庭園です。

左端の門は、勅使門です。

天皇の使者のみが、通る事ができます。

波心庭を東から見たところ。

右端が方丈です。

左側に勅使門が見えます。

波心庭の東側です。

波心庭の東側です。

方丈の東側から、中央に開山堂、

そして、開山堂に続く回廊、

回廊の中ほどに観月台を見たところ。

この観月台は、

伏見城の遺構が移設されたものと

言う事です。

方丈の横を東へ折れ進むと、

左手に中門があり、その中門を入ります。

中門を入って、中門をふり返って見たところ。

中門は、唐破風の屋根が特徴的な唐門です。

中門を入ると、正面に開山堂があります。

高台寺は、豊臣秀吉の正室、北政所のねねが、

秀吉の菩提を弔う為、

徳川家康の財政支援を得て、

慶長11年(1606)に建立した寺院で、正式には

高台寿聖禅寺(こうだいじゅしょうぜんじ)と

言います。

開山堂は、北政所の持仏堂として

慶長10年(1605)に建てられたもので、

創建当時から残る建物です。

開山堂の周りは、

西側に偃月池、東側に臥龍池と、

二つの池が配された

池泉回遊式庭園になってます。

この庭は、

小堀遠州(1579-1647)による作庭です。

左端は開山堂で、

開山堂の東側の臥龍池を見たところ。

左端は開山堂で、木の陰になってますが、

開山堂の東、右側の小高い丘の上に建つ

霊屋(みたまや)に向け臥龍廊が続いています。

開山堂の基壇の上に上がり、西を見たところ。

中央は、再建工事中で覆屋に覆われた小方丈です。

右端は、小方丈から開山堂へ向け伸びる回廊です。

開山堂の基壇から、南西を見たところ。

偃月池越しに、方丈が見えます。

右端は、

再建工事中の小方丈の覆屋の一部です。

開山堂の基壇の上から、

臥龍池を越えて東へ、

霊屋へ続いて行く臥龍廊です。

臥龍廊です。

右上に屋根の一部が見える霊屋へ向け続く

臥龍廊です。

臥龍池の畔から、木の陰になってますが、

霊屋へ続く臥龍廊を見たところ。

臥龍池の畔、南東から、開山堂を見たところ。

臥龍池の南側をまわって、

開山堂の東に位置する霊屋(おたまや)へ

向かいます。

その霊屋です。

霊屋は、寛永元年(1624)に高台寺で逝去した

北政所の墓所で、

内部には、北政所と、豊臣秀吉の木像、

大随求菩薩(だいずいぐぼさつ)像が

祀られています。

開山堂から霊屋へ続く臥龍廊を、

霊屋側から見下ろしたところ。

臥龍廊を横から、見下ろしたところ。

霊屋から、更に上って行くと、

傘亭が見えてきます。

傘亭です。

傘亭は、桃山時代に建てられ、

伏見城から移築されたと伝わります。

正式には、安閑窟(あんかんくつ)と言いますが、

天井は全て竹を使って組まれており、

その骨組みが、傘に見える事から、

傘亭と呼ばれるようになりました。

千利休の設計ともされますが、真偽は不明です。

その傘亭と土間の渡り廊下でつながっている

二階建ての建物が、時雨亭と(しぐれてい)と

呼ばれる茶室です。

二階建ての茶室は珍しく、

階上から景色を眺められるように

開放的な造りになってます。

時雨亭も伏見城から移築されたものです。

その時雨亭です。

時雨亭から、

土間の渡り廊下でつながっている

傘亭を見たところ。

傘亭側から、時雨亭を見たところ。

木の陰になった時雨亭、

その向こうの傘亭をふり返ったところ。

傘亭、時雨亭のある場所から、斜面を下って行くと、

りっぱな竹林があります。

竹林です。

竹林を下って行くと、

巨大な龍の頭のオブジェがあり、

その横に「恋人の聖地」と書かれた

看板が立ってます。

龍の頭のオブジェは、

2012年に方丈前の庭園、波心庭で行われた

夜間特別拝観の為に制作されたものです。

豊臣秀吉が木下藤吉郎だった時に、

身分の高い浅野長勝の養女、ねねと知り合い、

藤吉郎とねねは、恋愛の末、結婚をします。

二人に子供はできませんでしたが、

秀吉が天下人となるまで秀吉を支えてきた女性がねねです。

秀吉の死後は、高台寺を建立し、秀吉の菩提を弔いました。

そう言う経緯もあり、この高台寺自体が、「恋人の聖地」と言う事のようです。

高台寺の築地塀に沿って、西へ進みます。

途中、勅使門があります。

方丈前庭の波心庭を見た時に、

内側から見た勅使門を、

今度は外側から見たところです。

その勅使門の扉には、紋章が刻まれています。

扉の外側の紋章は、

豊臣秀吉が多用した五七桐紋です。

高台寺の築地塀に沿って、西へ進んで行くと、

塀と反対側、天満宮の横に、

チベットの寺院で多く見られる

マニ車があります。

マニ車のマニは、宝石を意味します。

マニ車の筒の中には

般若心経を写経したものが入っており、

マニ車を一度回すと、

大蔵経と言う経典を読むのと同じ功徳が

あるとされます。

天満宮の道を隔てた西側にあった

おみくじが結ばれた石です。

まっすぐ西へ進んで行くと、台所門があり、

その台所門を西へ出て、ふり返って見たところ。

台所門を出て、ねねの道と台所門を結ぶ台所坂を下ります。

台所坂を下りながら、台所門をふり返って、見上げたところ。

この台所坂は、

ねねが秀吉の菩提を弔う為に高台寺へ通った坂道です。

台所坂を下り、高台寺と圓徳院の間を南北に走る

ねねの道へ出ます。

ねねの道へ出たところにあった高台寺の説明です。

豊臣秀吉の正室、北政所のねねは、

秀吉没後、出家して高台院殿湖月尼と号します。

高台寺は、秀吉の菩提を弔う為、

慶長10年(1605)に開創し、後に高台寺と称します。

高台寺は、繁栄を極めますが、

寛政元年(1789)以降、度々の火災にあい

多くの堂宇を失います。

現存する堂宇は、開山堂、霊屋、傘亭、時雨亭、観月台、表門です。

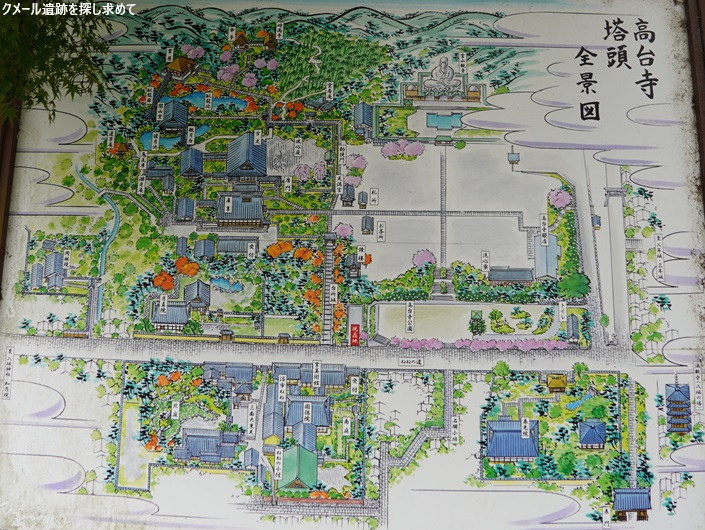

台所坂を下り、ねねの道へ出たところに、高台寺塔頭全景図があります。

ねねの道を挟んで高台寺と反対側、西側に

圓徳院があります。

この長屋門を入ったところに、

拝観受付があります。

圓徳院は、

秀吉の正室の北政所、ねねの甥にあたる

木下利房以降、歴代藩主の墓が置かれ、

木下家の屋敷となっています。

よって、長屋門の形態がとられており、

長屋門の右側の白壁の中には、

門番の役人が待機していました。

その長屋門の前にあった圓徳院の説明です。

豊臣秀吉没後の

慶長10年(1605)、

ねねにとって、

秀吉との思い出深い

伏見城の

化粧御殿と前庭を、

この地に移築し

移り住み、余生を

送りました。

圓徳院は、

ねねの没後、

寛永9年(1632)に、

ねねの甥にあたり、

足守藩主の

木下利房が

木下家の菩提寺

として開いた寺です。

拝観受付を済まし、長屋門の中へ入ると、

前方に唐門があります。

唐門の屋根は、

なだらかな曲線を描く唐破風になってます。

唐門の扁額には、園徳の二文字があります。

唐門を抜け進むと、方丈があります。

方丈へ上がり、

方丈庭園の南庭を東から見たところ。

この南庭は、北政所400年遠忌を祈念し、

過去世、現世、来世を表す仏教世界に、

慈愛が広がる世界観を表現しています。

西から見た南庭です。

方丈の内部は、普通、写真撮影禁止のマークがありますが、圓徳院はありません。

確認すると、住職さんは自由に見てもらいたいと考えられているようで、撮影可でした。

方丈 下間の間

松竹梅図襖 木下育應 作

赤松画伯の死後、下絵を引き継ぎ、

弟子の木下育應が完成させました。

方丈 室中

白龍図 赤松燎 作

平成6年の方丈の解体修理の際に描かれた

3部屋にわたる大作で、赤松画伯の遺作です。

襖全体に荒れ狂う白波、中央に白龍が描かれており、

乱世を統一した秀吉を表しています。

そして、両端に描かれた雁は、

乱世の中、右往左往する民衆を表しています。

仏壇の上には、

北政所ねねの肖像画の掛軸が掛かってます。

方丈 上間の間

雪月花図襖 志村正 作

赤松画伯の死後、下絵を引き継ぎ、

弟子の志村正が完成させました。

方丈 上間の間

雪月花図襖 志村正 作

展示です。

豊臣秀吉肖像画と、北政所ねねの肖像画の掛軸です。

階段箪笥です。

北政所ねね様ゆかりの紋様

「菊紋」「桐紋」「花筏紋」の道具類の展示です。

宗旦狐 幕末~明治

江戸時代、御所周辺に出没した古狐で

茶の湯の千宗旦に化けて、茶会に出たり、

僧侶に化けたりしたと言われています。

圓徳院の中を一周し、最期に北書院へ出ます。

その北書院から見た北庭です。

この北書院と北庭は、

伏見城の北政所化粧御殿と、その前庭を

移築したものです。

北書院の中から、北庭を見たところ。

北庭は、

賢庭作で、小堀遠州が手を加えたもので、

移築当時の原型をほぼそのまま留め、

桃山時代の代表的庭園です。

北書院の歌仙の間です。

三十六歌仙の絵が掛けられています。

北書院を出て、通路から北庭を見たところ。

北庭です。

通路に従って進むと、

三面大黒天が祀られています。

大黒天、毘沙門天、弁財天の三天合体の

三面大黒天を、秀吉は出世守り本尊として

念持仏としていました。

中央の唐破風を持つ三面大黒天のお堂があり、

右側に歌仙堂があります。

圓徳院を開いた木下利房の異母兄、木下勝俊は、

後水尾天皇が選んだ集外三十六歌仙の一人で、

この歌仙堂に祀られています。

歌仙堂の反対側に、高台寺掌美術館があります。

掌美術館の掌の文字は、

小さくささやかなと言う意味で名付けられてます。

展示品として、

漆塗りの平面に金粉や銀粉をまいて平蒔絵と言う技法で描く

高台寺蒔絵の品々や、

北政所を描いた高台院像や、豊臣秀吉像などが

公開されています。

圓徳院、高台寺掌美術館を見て、

ねねの道へ出ます。

南北に走るねねの道の北方向を向くと、

人力車がやってきてました。

ねねの道です。

ねねの道を南へ進むと、

高台寺南門通り(維新の道)へ出ます。

その交差点で、ねねの道をふり返ったところ。

高台寺南門通りを西へ進むと、

高台寺の表門があります。

南門とも呼ばれています。

表門は、加藤清正が伏見城に建てた門を、

伏見城から移築したものと伝わります。

高台寺南門通りを西へ進んで行くと、

京都霊山護国神社の一の鳥居が見えてきます。

高台寺南門通りから、東大路通りへ出る手前に、

京都霊山護国神社の一の鳥居があります。

そして、東大路通りを挟んで反対側、西側に

安井金比羅宮東鳥居が見えます。

その鳥居に、

「悪縁を切り良縁を結ぶ祈願所」と

看板が下がってます。

その鳥居の前にあった

安井金比羅宮の説明です。

祭神として、

崇徳天皇、大物主神、源頼政を

祀ります。

保元の乱(1156)に敗れて

讃岐で崩じた

崇徳上皇の霊を慰める為、

建治年間(1275-1277)に

建立された

光明院観勝寺が起こりです。

しかし、応仁の兵火で荒廃し、

元禄8年(1695)に

太秦安井にあった

蓮筆光院が当地に移され、

その鎮守として讃岐金比羅宮より勧請した大物主神と源頼政が祀られました。

周辺地図です。

安井金比羅宮東鳥居をくぐって、

参道を西へ進んで行きます。

参道を進んで行くと、手水があります。

この辺りから、

参道は北へ向け曲がっています。

そのコーナーの辺りに、

縁切り縁結び碑(いし)があります。

右端が縁切り縁結び碑で、

その向こうの建物が金比羅会館です。

金比羅会館です。

縁切り縁結び碑です。

高さ1.5m、幅3mの巨石で、中央の亀裂を通して

神様の力が円形の穴に注がれています。

身代わりとなる御札の「形代(かたしろ)」へ、

縁切り、または、縁結びなどの願いを書き、

「形代」を持って、願い事を念じながら、

碑の表から裏へ穴をくぐって悪縁を切り、

次に裏から表へくぐって良縁を結びます。

最期に形代を碑に貼ります。

コーナーを曲がって、北へ進みます。

左手に、拝殿があり、その奥に本殿があります。

拝殿を通して、その奥の本殿を見たところ。

拝殿の中に参拝の仕方が書かれていて、

拝殿の鈴を振った後は、本殿の前に進み

拝礼をするようです。

本殿です。

その本殿の北側に久志塚があります。

久志とは、

日本髪をとかしたり結い上げたりする

櫛の事です。

安井金比羅宮では、9月に櫛祭りが斎行され、

使い古された櫛が奉納され供養されています。

久志塚の東側に、安井天満宮があります。

安井天満宮は、安井金比羅宮の末社で、

狛犬は、京都で最も古く、明和4年(1767)に

建立されたものです。

左側が、安井天満宮で、

右側の赤い鳥居は、

安井金比羅宮への北側の入口に

なっています。

その赤い鳥居を出て、北へ進んで行くと

石鳥居があります。

安井金比羅宮北鳥居です。

安井金比羅宮北鳥居を出て、

ふり返って見たところ。

その石鳥居の前の東西に走る道は、

安井北門通りと言い西へ進みます。

突き当り左側に建仁寺北門があります。

北門の門前には、「大双龍図」公開中のポスターが

掲示されてました。

その北門を入り、ふり返って見たところ。

北門を入り、

木立越しに本坊の屋根を見たところ。

本坊の屋根には、大きな越屋根が付いてます。

北門を入って、道なりに進んで行くと、建仁寺境内図があります。

更に進んで行くと、建仁寺・双龍図 拝観入口の矢印があります。

矢印に従って進みます。

矢印に従って進むと、本坊があります。

拝観受付をし、本坊へ入ります。

風神雷神図屏風のレプリカの展示があります。

俵屋宗達筆 国宝 江戸時代

二曲一双 紙本金地著色

各縦154.5cm、横169.8cm

右隻に風神、左隻に雷神を描いてます。

本物は、京都国立博物館へ寄託されています。

俵屋宗達の風神雷神図屏風に劣らず

迫力のある風神雷神の書が展示されています。

金澤翔子さんの作品です。

方丈へ進みます。

海北友松の方丈襖絵「雲龍図」です。

海北友松筆 桃山時代 8幅 紙本墨書

方丈襖絵「雲龍図」です。

方丈の南にあった方丈庭園「大雄苑」です。

中央の門は、向唐門で、

その向こうに法堂の屋根が見えます。

方丈から法堂に向けて伸びる回廊を

法堂へ向かいます。

法堂へ向かいながら見た

方丈庭園「大雄苑」です。

「大雄苑」の創建当時は不明ですが、

現在の庭は、昭和初期頃、加藤熊古によって、

中国百丈山の景色を模して作庭された

枯山水庭園です。

回廊を南へ、法堂へ向かいます。

回廊の庇の陰から見た法堂です。

回廊を法堂へ向かいながら、

方丈をふり返ったところ。

中央の門は向唐門で、

方丈の「大雄苑」の外から見たところ。

法堂の中へ入ります。

正面の須弥壇には本尊釈迦如来座像が祀られています。

天井には、迫力ある双龍が描かれています。

建仁寺は、建仁2年(1202)、

鎌倉幕府2代将軍、源頼家が寺域を寄進し、

栄西禅師を開山とし、宗国百丈山を模して

建立されました。

以降、禅の道場として、栄えますが、

天文(1532-55)年間に火災にあい諸塔頭、法堂が焼失します。

慶長4年(1599)、安国寺恵瓊によって復興が始まり、

徳川幕府移行後も、保護を受け、堂塔の再建修築が

行われています。

法堂の須弥壇です。

中央に、本尊釈迦如来坐像、

左脇には阿難尊者、右脇には迦葉尊者が祀られています。

双龍図です。

小泉淳作筆 平成時代 紙本墨書

縦11.4m、横15.7m 法堂天井

法堂の天井いっぱいに阿吽の口をした

2匹の龍が描かれています。

阿形の龍は、手に玉をつかんでいます。

双龍は、仏教守護として、また、

水の神として、仏法の教えの雨、法雨を降らせる例えから、

禅宗の法堂に描かれる事が多いです。

この双龍図は、建仁寺創建800年を記念して、

1年10ヶ月の歳月を経て、

平成14年(2002)に小泉淳作画伯の筆で

完成しました。

法堂の内部です。

法堂を出て、回廊を方丈へ向け、帰ります。

回廊を方丈へ向け進み、

方丈の土塀の内側へ入ると、

左手に方丈庭園「大雄苑」があります。

その向こうに方丈が見えます。

方丈は、慶長11年(1599)、安国寺恵瓊が、

安芸の安国寺から移建したものです。

本尊は、

徳川二代将軍、徳川秀忠の娘、東福門院寄進の

十一面観音菩薩像です。

右端の須弥壇には、

十一面観音菩薩像が祀られています。

そして、襖絵は、竹林七賢図です。

海北友松筆 桃山時代 16幅 紙本墨書

竹林七賢図の七賢は、

中国の西晋代に世俗を避けて、竹林に会して、

清談にふけった七人の隠士の事です。

海北友松の人物描写は、袋絵、または、袋人物と言われ、

濃淡を主体とし、柔らかく速度のある筆致の減筆の手法に

従っています。

方丈の縁側から、方丈庭園「大雄苑」、

正面に向唐門、その向こうに法堂を見たところ。

山水図です。

海北友松筆 桃山時代 紙本墨書

中国の南宗の画僧、玉澗の破墨法に学んだ

草体山水画と言い、

淡墨で周囲の風景をある程度描いた後、

続いて中墨、濃墨で輪郭を整えながら

アクセントを付けて仕上げる技法が

使われています。

海北友松の山水画の出発点と言われています。

方丈西側です。

方丈庭園「大雄苑」が、

方丈西側へ回り込んでいます。

中央左より、植栽の中に、

織田信長供養塔がたっています。

織田信長供養塔は、

天正10年(1582)に織田信長の弟、織田有楽斎が

建立したと言われています。

方丈の北側です。

中央左よりに見えるお堂は、納骨堂です。

琴棋書画図です。

海北友松筆 桃山時代 10幅 紙本墨書

琴棋書画図は、方丈の襖絵の中で、

唯一、淡彩を施した作品です。

花鳥図です。

海北友松筆 桃山時代 8幅 紙本墨書

建仁寺方丈の障壁画中、

海北友松らしさがあらわれていると

言われてます。

方丈の北側です。

中央の木の陰に見える建物は、納骨堂です。

方丈庭園「潮音庭」です。

小書院と大書院に挟まれた中庭で、

中央に三尊石、その東に坐禅石、

周りに紅葉を配した

枯淡な四方正面の禅庭です。

「潮音庭」を南西角から見たところ。

方丈庭園「潮音庭」と

今立っている渡り廊下で隔てた

西側の庭です。

向かいの建物は、大書院です。

「潮音庭」を南西角から見たところ。

中央に三尊石、

その向こうに坐禅石があります。

「潮音庭」を北東角から見たところ。

向かいの建物は、小書院です。

「潮音庭」を南東角から見たところ。

目の前に坐禅石があり、

その向こうに三尊石があります。

本坊、方丈、小書院に囲まれた

方丈庭園「〇△□乃庭」です。

単純な三つの図形は、宇宙の根源的形態を示し、

禅宗の四大思想(地水火風)を、

地(□)、水(〇)、火(△)で象徴していると

言われます。

本坊へ戻り、本坊を出て、南へ進むと、

天井に双龍図が描かれた法堂があります。

法堂を南東から見たところ。

法堂は、五間四間、一重、裳階付の

禅宗様仏殿建築で、

明和2年(1765)に上棟されたものです。

法堂を南西から見たところ。

法堂を北西から見たところ。

法堂の正面から南を見ると、

三門があります。

大正12年、静岡県浜名郡の安寧時から

移設されたものです。

三門とは、空門、無相門、無作門の

三解脱門の事です。

また、御所を望む楼閣と言う意味で、

望闕楼と名づけられています。

三門です。

柵で囲われて、通り抜けはできません。

三門の東側に位置する栄西禅師 茶碑です。

建仁寺を開山した栄西禅師は、

宗の国からお茶の種子を持ち帰りました。

茶碑の東側には、茶の将来800年を記念し、

平成3年に植栽された「平成の茶園」があります。

茶碑です。

この茶碑は、

宇治茶の製造、販売をしている

祇園辻利の寄進により、

昭和58年に建立されています。

茶碑の南側には、開山堂の楼門があります。

開山堂の楼門は、宝陀閣と呼ばれ、

建仁寺の末寺である宇多野の妙光寺より

移築されたものです。

その上層内には、

陶製十六羅漢像が祀られています。

右端に、「千光祖師栄西禅師入定搭」の

石標が建ってます。

この楼門の先には開山堂があり、

栄西禅師の廟所になっています。

開山堂の楼門の前から、西へ進み、

先ほど通り抜けできなかった三門へ

向かいます。

その三門を南から見たところ。

三門の扁額には、望闕楼とあり、

御所を望む楼閣と言う意味です。

楼上には、釈迦如来、迦葉尊者、阿難尊者、

十六羅漢が祀られています。

三門の前から、開山堂の楼門方向、東をふり返ったところ。

三門の前には、

二つの長方形の池、放生池があります。

その二つの池は水路でつながっており、

石橋が架かってます。

その放生池の西側を回りながら、

西から放生池を見たところ。

放生池です。

二つの長方形の放生池をつなぐ石橋です。

その石橋からまっすぐ北を見ると、

三門があります。

そして、三門の反対側、南を見ると、

勅使門があります。

この勅使門は、銅板葺切妻造の四脚門で、

鎌倉時代後期の遺構です。

柱や扉に戦乱の矢の痕があり、

「矢の根門」または「矢立門」と呼ばれています。

元来、平重盛の六波羅邸の門、あるいは、

平教盛の館門を移建した物と言われています。

勅使門は、通り抜け出ないように柵がある為、

脇を周って、勅使門の南側へ出ます。

勅使門を南から見たところ。

建仁寺勅使門の前の道を西へ進んで行くと、

建仁寺塔頭の禅居庵があります。

禅居庵の前を西へ、

そして、突き当りを北へ進んで行くと

京都ゑびす神社があります。

祭神は、

八代言代主大神、大国主大神、少彦名神で、

建仁2年(1202)、建仁寺建立にあたり、

その鎮守として建てられました。

西宮、大阪今宮と並んで、

日本三大ゑびすに数えられています。

宮川通りへ出て北へ進みます。

途中、宮川通りをふり返ったところ。

鴨川へ出ます。

団栗橋の上から北方向を見たところ。

前方に四条大橋が見えます。

団栗橋を西へ渡りながら、

北方向を見たところ。

団栗橋を渡って進むと、突き当りに

高瀬川が流れています。

その突き当りを北へ進み、

小さな橋、於石橋と言う橋の上から、

高瀬川下流、南を見たところ。

四条通りを北へ渡り、河原町通りを西へ渡り、

新京極商店街へ行ってみます。

南北に走る新京極商店街を、錦天満宮の前辺りから、

北を見たところ。

明治維新で京都から東京へ遷都が行われた為、

京都の街の雰囲気は沈みます。

それを打破する為、

寺町通りの賑わいに目をつけた京都府参事 槇村正直が、

1872年に寺町通りの一本東側に新京極通りを

つくりました。

次は、新京極商店街と平行に走る

寺町京極商店街です。

寺町京極商店街が、

錦市場商店街のある錦小路通りと交わる辺りから

寺町京極商店街の南方向を見たところ。

寺町京極商店街は、平安京の東端を南北に走る東京極通りで、

道幅32mの大道でした。

しかし、15世紀後半の応仁、文明の大乱で整然とした

道路が失われます。

そして、豊臣秀吉が、寺院を東京極通りの東側へ移転させたのが

きっかけで、寺町の名前がついています。

錦天満宮から西へ錦小路通りが伸びています。

その錦小路通りは、

寺町京極商店街から西側は錦市場商店街になってます。

西へ伸びる錦市場商店街を、

御幸町通りとの交差点辺りから西側を見たところ。

錦市場の起こりは、正式な記録はありませんんが、

古くは平安時代の頃、既に市がたっていたと考えられています。

そして、江戸幕府が、

京都に三店魚問屋(さんたなうおとんや)を公認し、

その一つが錦市場でした。

錦市場は、京都の台所と呼ばれています。

錦商店街を東へ戻り、錦天満宮へ向かいます。

寺町京極商店街を越えたところに、

錦天満宮の石鳥居があります。

両側のビルが鳥居に近すぎで、

鳥居の笠木、島木、貫がビルの壁に食い込んでいます。

石鳥居を過ぎて、錦小路通りを東へ進み、

新京極商店街へ突き当たったところに

錦天満宮があります。

錦天満宮の入口には、

たくさんの梅の神紋が入った提灯が奉納されています。

その提灯の下を抜けると、

正面に錦天満宮の拝殿があります。

錦天満宮は、

学問の神様、菅原道真公の生家である菅原院に

創建されたのが始まりと伝わります。

錦天満宮の拝殿の前、右側に、撫で牛がいます。

神社で祀る神には、

国つ神(土着の神)と

天つ神(高天原から来た神)がいます。

天つ神、天神は、雷鳴と共に雨を降らせる雷神や、

農作物の生育にかかせない天候を守る

農耕神として、農耕のシンボルや、天神の紳使の

牛の像がおかれています。

拝殿の前から奥の本殿に向け拝礼します。

拝殿の最前列、左右には、

若相と老相の随神が神社を護っています。

錦天満宮の境内にあった摂末社です。

赤い鳥居は、日之出稲荷神社です。

祭神:倉稲魂命 神徳:商売繫盛

その隣は、白太夫神社です。

祭神:渡曾春彦 神徳:子授け

錦天満宮を出て、新京極商店街を北へ

進んで行くと、

三角形の小さな公園があります。

正式には新京極六角公園で、

「ろっくんプラザ」と愛称がついています。

様々なイベントや、ライブが

行われているようです。

今度は、寺町京極商店街へ出て、

北へ進みます。

進んで行くと右手に、

本能寺の表門があります。

本能寺は、

日蓮聖人の教えを弘める法華経本門流の

大本山です。

表門の手前には、日蓮聖人の像がたってます。

その像の台座には、

日蓮聖人が説いた立正安国論の

「立正安国」の文字が記されています。

本能寺の境内へ入って行くと、

本堂があります。

本能寺は、応永22年(1415)に日隆上人によって、

創建されました。

当初は、本応寺と称してましたが、

1433年に六角大宮に移転した際に、

本能寺と改めました。

1545年に四条西洞院に広大な寺域を得て

大伽藍を復興します。

そして、天正10年(1582)、本能寺の変で、

焼失してしまいます。

その後、1592年、豊臣秀吉の命で、現在地に移転し、

天明の大火、蛤御門の変で焼失復興を繰り返し、現在に至ってます。

本堂の中に、綿帽子をかぶった日蓮聖人像が

浮かび上がってます。

この綿帽子は、文永元年(1264)、

安房国東条で念仏信仰者の襲撃を受けた

小松原法難に由来します。

日蓮聖人は、額に刀傷を受けながらも襲撃を逃れ、

体を休めている時、通りかかった老婆が、

傷口に風を当てないよう、

かぶっていた綿帽子を差し出したと言う事です。

この日蓮上人像の奥には、

南無妙法蓮華経、お釈迦様、等が祀られています。

本堂の裏、東側に、信長公廟があります。

天正10年(1582)の本能寺の変、

明智光秀の謀反で自刃した織田信長の遺体は

見つかっていません。

しかし、信長の三男、織田信孝は、

明智光秀が討たれた後すぐに、

信長らの燼骨収集を行い、

本能寺を墓所に定めます。

そして、1592年、豊臣秀吉の命で、

現在地に移転しています。

信長公廟のお堂の横から、

信長の墓を見たところ。

中央右よりが、信長の墓で、

左側に、本能寺の変 戦没者合祀墓があります。

本能寺の変 戦没者合祀墓には、

信長の小性の森蘭丸、森坊丸、森力丸の

兄弟の名前が見えます。

本能寺を東に向け進み、裏門を出ます。

その裏門をふり返ったところ。

河原町通りに面した

ビルの間にたつ小さな門でした。

河原町通りを南へ進み、三条通りを東へ進みます。

途中、左手に

「旅籠茶屋 池田屋 はなの舞」と言う

居酒屋さんがあり、

そのお店の前に、

池田屋騒動之址の石標がたってます。

その池田屋騒動之址の石標と、関連資料の掲示です。

池田屋騒動は、元治元年(1864)、

池田屋に集まっていた長州藩の尊王攘夷志士を

新選組が襲撃し、多くの志士が斬り殺され、

または、捕縛されました。

長州の桂小五郎は、池田屋の集まりに参加予定でしたが、

早く着きすぎて、別の場所へ行っている間に襲撃が起こり、

難を逃れました。

三条通りを東へ進んで行くと

高瀬川に架かる三條小橋へでます。

三條小橋の上から南側、高瀬川を見たところ。

高瀬川に沿って南へ下り、大国橋の上から

南大国橋を見たところ。

大国橋の上を東西に走る龍馬通りを東へ進むと、

鴨川に出ます。

鴨川の土手から北に、三条大橋を見たところ。

三条大橋は、重要な交通の要衝でした。

室町時代前期には、

すでに簡素な橋が架けられていたと

考えられています。

そして、天正18年(1590)に豊臣秀吉の命で、

大工事が行われ、本格的な橋になりました。

また、東海道五十三次の西の起点になってます。

鴨川の土手から、下流方向、

南に伸びる鴨川を見たところ。

鴨川は、鴨川から分流した

禊川が右岸側を流れており、

5月から9月までの間、

禊川の上に納涼床が出ます。

龍馬通りを少し西に向け戻ると、

南に向けて伸びる細い通りの先斗町通りへ入り

南へ進みます。

少し行くと、先斗町歌舞練場があります。

先斗町(ぼんとちょう)は、

元々、鴨川の砂洲だった場所で、

寛文10年(1670)に鴨川と高瀬川の護岸工事で

埋め立てられ町並みが整えられました。

先斗町の名前の由来は、

京の町の東の先端にある事から、

御崎(みさき)と呼ばれており、

ポルトガル語で先っぽを意味するポントが語源と言う説があります。

先斗町歌舞練場です。

先斗町は、当初、

高瀬川を往来する高瀬船の船頭や旅客向けに

旅籠や茶屋が生まれ、文化10年に芸妓取り扱い、

安政6年(1859)に芸者稼業の公許が下り

祇園と並ぶ花街として発展します。

舞子とは、芸妓になる前、

15~20歳くらいまでの見習い期間をいい、

約5年間の修行を経て芸妓になります。

歌舞練場は、

芸妓、舞子たちが歌や舞踊、楽器などの稽古をする場であると同時に、

それを発表する場になっています。

先斗町歌舞練場の前を過ぎ、先斗町通りを南へ進みます。

先斗町通りを南へ進みます。

先斗町通りを歩くと、

たくさんの千鳥模様の提灯を見かけます。

先斗町通りは、

花街として発展した京都らしい風情を感じる事ができます。

そして、先斗町と言えば、「お座敷小唄」が頭に浮かびます。

富士の高嶺に降る雪も 京都先斗町に降る雪も

雪に変わりはないじゃなし とけて流れりゃ皆同じ

好きで好きで大好きで 死ぬほど好きなお方でも

妻と言う字にゃ勝てやせぬ 泣いて別れた河原町

高嶺の花の奥様も、芸者の私も同じ女なのに、

最後は奥様には勝てないと嘆く気持ちが歌われています。

先斗町通りを南へ進みます。

先斗町通りから、

一本に市を南北に走る木屋町通りへ出て、

南へ進みます。

木屋町通りは、高瀬川に沿った通りで、

紙屋橋から南を見たところ。

木屋町通りを南へ、四条通りへ出て、

四条河原町交差点方向を見たところ。

EDIONや、京都髙島屋のビルが見えます。

四条通りを東へ進むと、左手に先斗町通りの入口があります。

入口を少し入って、先斗町通りを見たところ。

更に四条通りを東へ進んで行くと、鴨川に出ます。

鴨川に架かる四条大橋を東へ渡りながら、

上流方向を見たところ。

上流に三条大橋が見えます。

四条大橋を東へ渡った袂の北側に、出雲阿国像があります。

現在の歌舞伎の原型と言われる「かぶき踊り」を始めたのが、

出雲大社の巫女だった阿国と言う事です。

橋の東の袂、南東の角に

南座があります。

南座は、

江戸時代から続く日本最古の歴史を持つ劇場です。

現在の桃山時代風のデザインの建物は、

昭和4年(1929)に建てられたものです。

南座の建物の西側横に、

阿国歌舞伎発祥地の碑がたってます。

慶長8年(1603)、この辺り鴨河原において、

歌舞伎の始祖、出雲の阿国が初めてかぶきをどりを

披露したと伝えられます。

南座に、京都名物のにしんそば発祥のお店、

総本家 松葉が入っています。

と言う事で、夕食はにしんそばにしました。

山に囲まれた京都では、保存食となる魚の干物が、

貴重なたんぱく源でした。

にしんそばは、江戸時代、

にしん漁の盛んだった北海道から運ばれる

にしんの干物を骨まで柔らかくなるほど

甘辛く炊いた甘露煮を温かいかけそばと

合わせてつくられ、広まりました。

注文したにしんんそばです。

にしんの甘露煮が、陰になって見えてません。

にしんそばを食べた後は、

ホテルへ帰って、歩き疲れた体を休めました。