4年に一度、オリンピック開催の前年に、マラソン代表選考レース、

Marathon Grand Championship(通称MGC)が行われます。

パリ2024夏季オリンピックの前年に当たる2023年は、MGCが10月15日に開催される為、

その応援と、観光を兼ねて、東京へ出かけてきました。

MGCの翌日は、隅田川に沿って、 石川島公園、佃公園から勝鬨橋、築地場外市場 を歩き、

その後、 お台場 を歩きました。

更にその翌日、明治神宮にお参りし、その後、表参道から六本木まで歩きました。

東京メトロ千代田線に乗り、

明治神宮前駅で下ります。

表参道の西の端、JR原宿駅の南側に

山手線を跨いで架けられた

神宮橋があります。

神宮橋を渡ると右手に、

南参道が北へ向け伸びており、

一の鳥居が見えます。

一の鳥居は、明治神宮が創建された

大正9年(1920)に造立されましたが、

明治神宮鎮座百年事業の一環として、

平成26年(2014)に

一の鳥居の建て替えが行われました。

一の鳥居は、

笠木が反り返った明神鳥居で、

鳥居の高さ11m、柱間8.2m、

柱の径1.06m、笠木の長さ15.6mあります。

その一の鳥居の横にあった

明治神宮境内案内図です。

一の鳥居をくぐり、

南参道を北に向け進みます。

広い参道には、砂利が敷き詰められ、

参道の両側は歩きやすいように

舗装されています。

南参道を進んで行くと、

神橋があります。

参道の両側は、深い森に包まれています。

しかし、明治神宮が造営される前までは

荒地が広がっていたそうです。

その荒地に、

全国から約10万本の献木による植栽が行われ、

人々が静かに祈りを捧げる為の人工の森が

つくられました。

南参道を進んで行くと

T字路の角に

境内案内図がありました。

その先には、

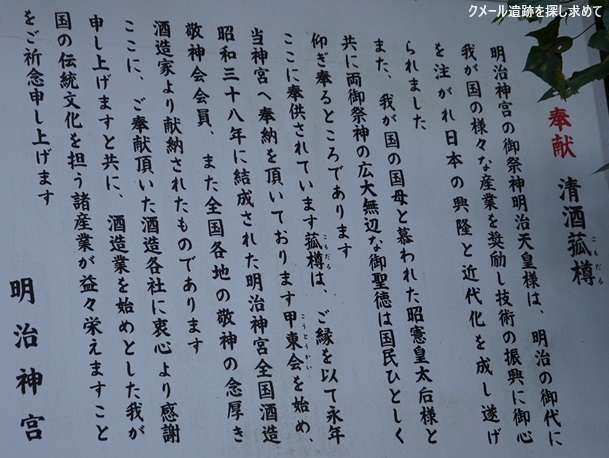

奉献された清酒菰樽(こもだる)が

並んでいます。

その奉献 清酒菰樽の説明です。

そして、道を挟んで反対側には、

葡萄酒樽が並んでいます。

葡萄酒、すなわち、

ワインの産地で名高いフランスの

ブルゴーニュ地方の醸造元各社より、

奉献されたものです。

南参道を更に進んで行くと、

左手に参道が折れ、

二の鳥居があります。

二の鳥居を正面から見たところ。

二の鳥居をくぐれば、

その先は本殿へ続く正参道です。

二の鳥居は、高さ12m、柱間9.1m、

柱の径1.2m、笠木の長さ17mの

明神鳥居です。

木造の明神鳥居としては、

日本一の大鳥居です。

明治神宮が創建された

大正9年(1920)に造立されましたが、

昭和41年(1966)に落雷で損傷し、昭和50年(1975)に再建されました。

その鳥居の柱の根元には、榊が立てられています。

二の鳥居をくぐると、

朝早くから、

正参道の掃除が行われていました。

また、正参道の右手には、

明治神宮秋の大祭を祝い

来週から始まる菊花展の展示の

準備が進んでました。

正参道を西へ向かいます。

正参道を西へ進み、

突き当りを右へ曲がります。

その突き当りには、

明治天皇と昭憲皇太后の和歌が

掲げられています。

明治天皇御製

ちはやふる

神のをしへを

うけつぎし

人のこころぞ

ただしかりける

昭憲皇太后御歌

人ごとの

よきもあしきも

こころして

きけばわが身の

ためとこぞなれ

正参道の突き当りを右へ、

北へ曲がると

正面に三の鳥居が見えます。

その三の鳥居です。

正参道を北へ進んで行くと、

左手に南手水舎があります。

南手水舎の隣に

古神付符納所があります。

古い御札や、お守りは、

この古神付符納所へ納めます。

南手水舎の反対側、

右手には祓舎があります。

参道正面に三の鳥居です。

三の鳥居を通して、

南神門が見えます。

三の鳥居は、南玉垣鳥居とも呼ばれ、

両側に玉垣が続いています。

三の鳥居を抜け、

正面に南神門を見たところ。

明治神宮は、

明治45年(1912)に明治天皇が、

大正3年(1915)に昭憲皇太后が

崩御され、

御祭神として祀られています。

明治天皇の御陵は、

天皇の遺志で京都におかれましたが、

東京都、民間人の願いで、

大正9年(1920)に創建されました。

南神門を抜けると、

正面に外拝殿が見えます。

外拝殿の奥には、

内拝殿、祝詞殿、本殿がありますが、

一般参拝者は、

外拝殿から参拝する事になります。

社殿の大半は、戦災焼失し、

昭和33年に再建されています。

そして、外拝殿の手前、左右に、

御神木の楠があります。

そして、左の御神木は、2本の楠が寄り添うようにたっており、

夫婦楠と呼ばれています。

西神門を見たところ。

門扉には、皇室の菊紋と少し異なる

菊紋の透かし彫りが施されています。

右端は、夫婦楠です。

その夫婦楠です。

二本の楠が、注連縄で結ばれています。

西側の回廊に榊が供えられていました。

外拝殿に向かって右側、

夫婦楠と反対側、東側の御神木の楠です。

その楠の下には、祝七五三の看板が立ってます。

七五三は、数え年で、男子は3歳と5歳、

女子は3歳と7歳の成長の節目に、家族そろってお参りし、

子供の健やかな成長を祝い、将来の幸福をお祈りします。

その看板の横には、絵馬掛があり、

たくさんの絵馬が奉納されています。

そして、東側にある東神門です。

西側の西神門を出て、

出たところにある西玉垣鳥居を

ふり返って見たところ。

西玉垣鳥居の両側には

玉垣が続いています。

鳥居を出て、右手に

西手水舎があります。

西神門へ続く西参道を、

反対方向の西へ向け進みます。

西参道を進んで行くと、

道が三方に分かれています。

道なりに真っすぐ進むと、

西参道ですが、右に曲がります。

北へ向け進んで行くと、

鬱蒼と茂る林を抜けて視界が開け、

芝生が広がる広場へ出ます。

中央左よりに、

新宿の高層ビル群が見えます。

右よりに、

NTTドコモ代々木ビル(ドコモタワー)が

見えます。

そのNTTドコモ代々木ビル(ドコモタワー)です。

芝生の広場を横切り、東へ進みます。

明治神宮宝物殿があります。

宝物殿は、

奈良の正倉院の校倉造りを模した

校倉風大床造りと称し、

初期の鉄筋コンクリート建築の

代表的な建物です。

そして、宝物殿には、

明治天皇ゆかりの品々が

展示されていましたが、

現在は休館中で、

令和元年に開館した

明治神宮ミュージアムに

収蔵、展示されています。

その宝物殿の門です。

宝物殿の前の道を東へ進んで行くと、

NTTドコモ代々木ビル(ドコモタワー)の頭頂部が、

明治神宮に茂る木の上部から、のぞいています。

宝物殿の前を東へ進むと

北池の中の島へ渡る橋があります。

そして、その島から、北池を越えて、

更に東側の対岸へ渡る橋があります。

その橋の上から、南西を見たところ。

北池を渡り、南へ曲がって進んで行きます。

道なりに南へ進んで行くと、

右手に明治神宮社務所があります。

道なりに進んで行くと、北参道に合流し、その少し南に

本殿へ向かう参道と交わります。

本殿方向に進んで行くと、

右手に車祓舎があります。

先に神楽殿で交通安全祈願の後、

車祓舎で車のお祓いをします。

その反対側、左手に

東手水舎があります。

東手水舎の先には、

東玉垣鳥居があります。

鳥居の両側には、

玉垣が続いています。

その鳥居をくぐると、

東神門があります。

左側の門が、東神門です。

東神門の手前、右手に

神楽殿があります。

神楽殿では、家内安全、厄祓、

初宮や七五三詣等、さまざまな祈願が

行われます。

参道を引き返し、北参道を過ぎて、

東へ進み突き当たった道を南下します。

一の鳥居の前の広場へ出ました。

左端は、一の鳥居で、

右側は通って来た道です。

その横には、

JR原宿駅西口があります。

次は神宮橋を渡り、

表参道を通って、

六本木へ向かいました。